【プロンプト付き】ChatGPTをSEO記事のリライトに活用する方法

「時間と労力をかけて書いた記事が、なかなか検索上位に表示されない……」

コンテンツマーケティングやコンテンツSEOに携わる方なら、誰もが一度は抱える悩みではないでしょうか。

検索順位の向上を目指すには、既存記事のパフォーマンスを改善するリライトが、SEO対策において極めて重要な施策となります。しかし、どの記事を選定すべきか、どのような手順で進めるべきか、本当に効果的なリライト手法とは何なのか、確信を持てずにいる方も多いはずです。

近年、ChatGPTをはじめとする生成AIの進化は目覚ましく、SEO記事作成の強力なアシスタントとなりつつあります。

競合調査から関連キーワードの洗い出し、タイトルタグや見出しタグの最適化まで、従来は手作業で行っていた作業を大幅に効率化できます。しかし、その能力を最大限に引き出し、リライトの成果に繋げるためには、単純に文章を生成させるだけでは不十分です。

本記事では、ChatGPTを単なる便利なツールとしてではなく、思考を拡張するパートナーとして活用し、SEO記事の価値を根本から向上させるためのリライト方法を解説します。検索エンジンのアルゴリズムの変化に対応し、ユーザーの検索意図を満たす高品質なコンテンツを作り上げるための、実用的なプロンプトも用意しました。

ぜひ最後までご覧いただき、日々の業務改善にお役立てください。

ChatGPT×SEO記事リライトの大原則

ChatGPTによるSEO記事のリライトは、魔法のように文章が洗練され、検索順位が自動的に向上するものではありません。AI技術は強力なツールですが、その効果を最大限に引き出すには、使う側の戦略的思考と基本的な心構えが重要です。

この章では、テクニック論に入る前に、AIを活用したコンテンツ最適化で確実に成果を出すための3つの大原則を共有します。

検索意図に深く応える

SEOコンテンツの根幹は検索意図の理解です。読者がどのような疑問や課題を抱えて検索キーワードに至ったのか、その背景にある検索ニーズを深く理解することがリライトの出発点となります。

ChatGPTは検索意図の分析において強力な助けとなります。生成AIは膨大なデータから関連情報を瞬時に抽出し、あらゆる角度の検索パターンを提示します。人間による手動分析より抜け漏れが少なく、網羅的かつ迅速な結果が期待できます。

また、顕在的なニーズだけでなく、潜在的なニーズの発見においてもAIは優秀です。膨大なテキストデータからユーザーの行動パターンや思考プロセスを推測し、人間では気づきにくい深い洞察を提供します。検索ユーザーが次に何を求めているのか、どのような情報で問題解決を図ろうとしているのかといった深層心理を推測する能力に長けています。

ただし、AIが提示した検索意図や市場分析の妥当性については、最終的に人間が判断する必要があります。

表面的な改善に終始しない

リライトは文章を表面的に整える作業ではありません。

関連キーワードの出現回数調整や類義語への置き換え、文章表現の軽微な修正といった作業にも一定の意義はありますが、これらは小手先の調整に過ぎません。「ユーザーに真に価値ある情報を提供する」という検索エンジンの評価基準とはかけ離れており、検索アルゴリズムからの評価向上は期待できません。

SEOリライトでは、コンテンツの価値を根本から向上させる改善が必要です。情報の網羅性を高める、専門性を深める、独自の価値を追加する、記事構成を抜本的に見直すといった取り組みが求められます。また、最新の業界動向や統計データの追加、ユーザビリティの向上、内部リンクの最適化なども重要な要素です。

SEOリライトとは、既存コンテンツをよりユーザーにとって価値あるものに磨き上げる作業です。表面的な修正ではなく、コンテンツの中身を根本から見直し、ユーザーと検索エンジンの双方にとって最適な形に再構築することが本質です。

最適なモデルを選択する

現在、様々な特性を持つAIモデルが存在します。それぞれの得意分野と限界を理解し、用途に応じて戦略的に選択することが重要です。

記事全体の構成案策定や詳細なリライト戦略の立案など、複雑なタスクには文脈理解力や論理的推論能力に長けた高性能推論モデルが適しています(ChatGPTならo3、Geminiなら2.5 Pro)。処理時間は長くなりますが、思考のパートナーとして質の高いアウトプットを提供します。

一方、「タイトル案を10個考えて」「この文章をより簡潔に」といった単純で短い指示で完結するタスクには、応答速度が速く気軽に試せる高速モデル(ChatGPTならGPT-4o、Geminiなら2.5 Flash)が最適です。アイデア出しや文章のブラッシュアップをテンポよく進められます。

すべての作業を一つのモデルで完結させるのではなく、戦略的なコンテンツ企画と実務的な作業でモデルを使い分ける意識を持つことで、SEOリライト作業の生産性とクオリティが飛躍的に向上します。

SEO記事のリライトを高速実行する構造化プロンプト3選

SEO記事制作のワークフローを効率化する3つの構造化プロンプトを紹介します。

各プロンプトは異なる役割を持ちます。既存記事の課題分析と改善戦略の立案を行う「リライト指示書作成プロンプト」、ゼロから記事の骨格を設計する「記事構成案生成プロンプト」、設計図をもとに本文を執筆する「記事本文生成プロンプト」です。

コンテンツマーケティングの目的や現在の状況に合わせて最適なプロンプトを選択してください。

詳細なリライト指示書を作成するプロンプト

SEOコンサルタントやコンテンツディレクターが作るような、プロ品質のリライト指示書を素早く作成するためのプロンプトです。これ一つで、以下のプロセスをAIに自動で実行させることができます。

- 現状分析: なぜこの記事の検索エンジン評価が低いのか?

- 競合比較: 上位表示記事にあって、この記事に足りない要素は何か?

- 戦略立案: どのポイントに注力してリライトすべきか?

- 指示書作成: 誰が作業しても迷わない、具体的なアクションプランは?

以下のプロンプト全体をコピペしたあと、黄色マーカー部分(リライト対象記事のURLと対象キーワード)を自社の情報に置き換えてから、ChatGPTに入力してください。

推奨モデルは、ChatGPTならo3、Geminiなら2.5 Pro、ClaudeならOpus 4です(2025年現在)。これらの高性能モデルは、複雑なSEO分析や戦略立案において、より精度の高い結果が期待できます。

#前提条件:

- タイトル: SEO記事のリライト指示書作成ガイド

- 依頼者条件: 既存記事の検索順位を上げたい、情報鮮度を高めたい、またはCVRを改善したい企業や個人。

- 制作者条件: SEO、コンテンツマーケティングの知識に加え、既存コンテンツの分析・改善提案能力を持つ人。

- 目的と目標: 既存記事の課題を分析し、検索意図の変化や競合状況を踏まえた最適なリライト指示書を作成する。検索順位の上昇、ユーザーエンゲージメントの向上、情報鮮度の回復を目指す。

#実行指示:

- {リライト対象記事}と{対象キーワード}に基づき、現状の記事が抱える課題と、現在の検索上位記事とのギャップを徹底的に分析してください。

- その分析結果を踏まえ、「なぜこの記事が今まで評価されなかったのか」という課題を解決し、読者と検索エンジンの両方から高く評価されるための【SEO記事のリライト構成案】を作成してください。

- 構成案は、単に追記するだけでなく、「何を削除し、何を更新し、何と入れ替え、何を新たに追加すべきか」が明確にわかるように、具体的な指示を記述してください。

- [#出力フォーマット]を参考にして、[#文章ルール]に基づき書いてください。

情報:

リライト対象記事のURL: {ここに記事URL}

対象キーワード: {ここに上位表示狙っているキーワード}

#出力フォーマット:

ステップ1:現状分析とリライト戦略

- 対象記事の現状評価: (現在の記事の良い点、悪い点を客観的に評価。例:専門性は高いが、情報が2022年で止まっている。導入が冗長で離脱を招いている可能性。など)

- 現在の検索意図と競合分析: (現在の{対象キーワード}での上位記事を分析し、共通して含まれるトピック、ユーザーが求めている情報の傾向を記述。例:上位記事は具体的な手順を画像付きで解説している傾向。体験談が含まれている。など)

- 課題とギャップの特定: (対象記事に「足りないもの」と「不要なもの」を明確化。例:競合が網羅している「〇〇の注意点」という視点が欠けている。逆に、今は需要の低い「△△の歴史」に関する記述が長い。など)

- リライトのコア戦略: (上記分析に基づき、今回のリライトで最も注力すべき点を簡潔に定義。例:「情報鮮度の向上」と「初心者向けの具体的な手順の追加」を主軸に、権威性を示すために専門家のコメントを追記する。など)

ステップ2:記事タイトル案(リライト後)

- 現在のタイトルをどう改善するか。キーワードを含めつつ、更新日や最新情報を明記するなど、クリック率を高めるための具体的なタイトル案を複数提示する。

ステップ3:リード文の改善案

- 現状のリード文の問題点: (現在のリード文がなぜ読者を引きつけられていないのかを分析)

- 改善後のリード文構成案: (読者の課題への共感、この記事を読むことで「最新の・より詳しい」情報が得られるというメリット、記事全体の結論の提示など、具体的な構成要素を記述)

ステップ4:新しい章⽴てと各章のリライト指示

既存の構成に囚われず、最適な構成を再設計。各章ごとに【内容更新・強化】【新規追加】【構成変更・統合】【削除】のいずれかの方針を明記する。

##1.(章タイトル:読者の課題を再定義するタイトル)

- リライト方針: 【内容更新・強化】 or 【構成変更・統合】など

- 具体的なリライト指示:

(Keep)この部分の〇〇という記述は分かりやすいので残す。

(Update)△△の統計データを2025年の最新のものに差し替える。

(Add)新たに「〇〇で悩むのはあなただけではない」という共感を示す一文を追加する。

(Remove)□□という古い常識に関する記述は削除する。

##2.(章タイトル:競合にはない独自の解決策を提示)

- リライト方針: 【新規追加】

- 具体的なリライト指示:

競合が触れていない「〇〇という視点での解決策」を新たに追加する。

専門家A氏のコメントを引用し、権威性を補強する。

具体的な手順を、表や箇条書きを用いて視覚的に分かりやすく示す。

(以降、全ての章で同様に、具体的かつ実践的な指示を記述)

ステップ5:まとめとCTA(行動喚起)の改善案

- 現状の問題点: (現在のまとめとCTAの課題を指摘。例:要点がまとまっていない。CTAが記事内容と関連性が低い。など)

- 改善後の構成案: (記事全体の要約、リライトによって最も伝えたかったメッセージの再強調、読者が次にとるべき具体的なアクション(関連記事件、資料請求、問い合わせなど)へのスムーズな誘導方法を記述)

#文章ルール:

- 既存記事のトーン&マナーを基本としつつ、より{リライトの目的}に合致するように調整する。

- SEOを意識し、{対象キーワード}や関連語、共起語を不自然にならない範囲で最適に配置する構成を提案する。

- 図解、表、箇条書きなどを効果的に使うことを想定し、どの部分でそれらを用いるべきかを指示に含める。

- E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を高めるための具体的な要素(著者情報の明記、引用元の提示、独自調査データなど)を盛り込むことを意識した構成とする。プロンプトの詳細

このプロンプトは、リライトの戦略立案から具体的な指示まで網羅した実用的な指示書を出力します。

まず記事の現状課題と競合との差を分析し、リライトの核となる「リライト戦略」を定義します。その戦略に基づき、読者の関心を引く「記事タイトル案」や「リード文の改善案」を具体的に提示。指示書の核となる「新しい章立て」では、どの文章を残し(Keep)、何を更新し(Update)、何を追加し(Add)、何を削除する(Remove)かまで、誰にでも分かる具体的な指示を記述します。

最後に、記事の目的達成のための「まとめとCTAの改善案」まで、一貫した戦略のもとに提案します。

このプロンプトの最大のメリットは業務効率の飛躍的向上です。従来数時間を要していた分析・戦略立案・指示書作成を数分に短縮できます。データに基づくアプローチにより、担当者のスキルや経験に依存しない品質の安定化を実現し、誰でも高品質なリライトが可能です。

AIが出力する指示書自体が優れた手本となるため、繰り返し使用することで自然とSEOに強い思考力が身につくスキルアップ効果もあります。

こんなシーンにおすすめ

- 公開済みの記事の検索順位が下がってきた、または停滞している

- 情報が古くなった記事を、最新の内容にアップデートしたい

- 外部ライターにリライトを依頼するための、質の高い指示書を効率的に作成したい

高品質な記事構成案を作成するプロンプト

キーワードの検索意図に深いレベルで応える、高品質なSEO記事構成案を生成させるプロンプトです。

ライターが迷わず高品質な本文を執筆できるという目的にフォーカスし、「検索意図分析」→「タイトル・リード」→「各章の詳細設計」→「まとめ・CTA」 という、効果的なSEO記事を作成するための王道プロセスを再現しています。

記事全体を大幅に書き直す、抜本的なリライト(ほぼ新規作成)におすすめです。

以下のプロンプト全体をコピペしたあと、黄色マーカー部分(対象キーワード、テーマ、記事の目的、書き手ペルソナ)を自社の情報に置き換えてから、ChatGPTに入力してください。

推奨モデルは、ChatGPTならo3、Geminiなら2.5 Pro、ClaudeならOpus 4です(2025年現在)。

#前提条件:

- タイトル: SEO記事の構成案作成ガイド

- 依頼者条件: SEO対策を強化したい企業や個人

- 制作者条件: SEOライティングやコンテンツマーケティングに関する知識と経験を持つ人

- 目的と目標: 検索エンジンでの上位表示を目指し、ユーザーの検索意図に深く応える効果的なSEO記事の構成案を作成すること。本文執筆者が迷わず、高品質な本文を執筆できるレベルの詳細な構成案を目指す。

#実行指示:

- {対象キーワード}、{テーマ}、{記事の目的}に基づき、徹底的にユーザーの検索意図とニーズを分析してください。その分析結果を踏まえ、検索ユーザーが「まさにこれを知りたかった」と思わず読み進め、疑問が解消されるような【SEO記事の構成案】を作成してください。

- 構成案は、本文執筆者がこの構成案を見れば、盛り込むべき具体的な情報、深掘りすべきポイント、読者に伝えたいメッセージが明確にわかるレベルで、各章・各項目の内容を具体的に指示してください。

- [#出力フォーマット]を参考にして、[#文章ルール]に基づき書いてください。

情報:

対象キーワード:{ここに上位表示を狙うキーワードを記入}

テーマ:{ここに記事の主題や切り口、コンセプトを記入}

記事の目的:{ここに記事の最終的なゴールを記入}

書き手ペルソナ:{記事の執筆者や発行者情報を記入}

#出力フォーマット:

**ユーザーの検索意図・ニーズ分析:**

(入力されたキーワード、テーマ、記事の目的から推測される、ユーザーがこの記事に何を求めているのか、どのような疑問や課題を持っているのかを具体的に記述。例:独学の具体的な手順、おすすめの学習リソース、挫折した場合の対策、学習時間の目安など)

**記事タイトル案:**

(キーワードを自然に含め、ターゲットユーザーの興味を引くタイトル案を複数提示

**リード文構成:**

(読者が「この記事を読むことで何が得られるか」「なぜこの記事を読むべきか」が具体的に伝わる内容を記述。ターゲットの悩みや課題に寄り添い、記事を読むメリットを明確に示す導入の方向性を示す)

**章⽴てと各章の詳細構成:**

(章立ては5〜7章を基本としつつ、テーマに合わせて柔軟に構成)

## 1. (章タイトル:読者の抱える問題提起や共感を呼ぶタイトル)

### この章の目的・概要:

(この章で読者に何を理解してもらうか、どのような状態になってもらうかを簡潔に記述)

### 盛り込むべき具体的な内容・ポイント:

(この章で必ず解説すべき具体的なトピック、データ、メリット、デメリット、手順などを箇条書きでリストアップ。抽象的な内容ではなく、本文執筆者が迷わない具体的な指示を心がける)

- 具体的な内容1: 例)なぜ未経験からプログラミング独学は難しいと言われるのか?(よくある挫折ポイント)

- 具体的な内容2: 例)それでも独学を選ぶメリット・デメリット

- 具体的な内容3: 例)この章を読むことで得られる示唆や希望

### 読者の疑問への対応:

(この章を読むであろうユーザーが抱く可能性のある疑問や懸念点に対し、この章でどのように応えるかを記述。例:独学って本当に可能なの?→具体的な可能性と課題を示す)

### 想定される文字数:

(目安としての文字数を記載)

## 2. (章タイトル:具体的な解決策やステップの提示)

### この章の目的・概要:

(例:プログラミング独学を成功させるための具体的なロードマップを理解してもらう)

### 盛り込むべき具体的な内容・ポイント:

(具体的な手順や方法をステップ形式で詳細に指示。例:)

- ステップ1: 学習目標の設定方法(具体的に何を、どのレベルまでできるようになりたいか)

- ステップ2: 学習言語・分野の選び方(目的別のおすすめや選び方の基準)

- ステップ3: おすすめの学習方法・教材(オンライン学習サイト、書籍、コミュニティなど具体例を挙げつつ、それぞれの特徴や向き不向きを解説するよう指示)

- ステップ4: 効果的な学習スケジュールの立て方・継続のコツ

### 読者の疑問への対応:

(例:どの言語を選べばいいの?教材がたくさんあって選べない…→選び方の基準や具体的な教材を提示する)

### 想定される文字数:

(目安としての文字数を記載)

## 3. (章タイトル:深掘りや応用、関連情報)

### この章の目的・概要:

(例:独学中の疑問や壁にぶつかった際の対処法や、さらなるスキルアップに向けたヒントを得てもらう)

### 盛り込むべき具体的な内容・ポイント:

(例:)

- エラー解決の基本的な考え方と具体的な対処法(ググり方、質問の仕方など)

- モチベーション維持の具体的な方法(小さな目標設定、仲間作りなど)

- 独学の次のステップ(ポートフォリオ作成、案件獲得、転職活動など)

- 独学におすすめの便利ツールやサービス紹介

### 読者の疑問への対応:

(例:エラーで挫折しそう…どうすればいい?学習のモチベーションが続かない…→具体的な対処法や継続のコツを提示する)

### 想定される文字数:

(目安としての文字数を記載)

(必要に応じて4、5、6、7章も同様の形式で構成)

**まとめ構成:**

(記事全体の要約、最も重要なメッセージの再提示、読者への具体的な行動喚起(CTA)の方向性を記述。例:)

- 記事全体のポイントを簡潔に振り返る

- ターゲットが行動を起こすための具体的な後押しメッセージ

- 次に取るべき行動(関連記事の案内、無料相談の案内、特定のサービスの紹介など、記事の目的に沿ったCTA)

#文章ルール:

- 見出しはキーワードを含んだ簡潔な形式にすること(余計な装飾語や煽り、ポエム、冗長表現は厳禁)

- 専門用語を用いる場合は、初心者にもわかるように解説を盛り込むことを意識した構成にする

- SEOを意識し、キーワードや関連語を自然に含める余地のある構成とする

- 読者の共感・滞在時間・行動を引き出す論理的で分かりやすい構成とする

- 各章・各項目の指示は、本文執筆者がすぐに内容を理解し、深掘りして執筆できるレベルの具体性を持たせる

- 各章で、読者が抱くであろう疑問や知りたい情報にどのように応えるかを明確にするプロンプトの詳細

このプロンプトは、SEO専門家が記事を企画・構成する際の思考プロセスを模倣します。

キーワードの背景にある検索意図を徹底分析することから開始し、その分析結果を踏まえて記事タイトル案やリード文の方向性を定義します。

設計書の核となる「各章の構成」では、単にトピックを並べるのではなく、各章が果たすべき目的、盛り込むべき具体的な内容、先回りして応えるべき読者の疑問まで緻密に設計します。これにより、記事全体が一つの論理的な構造として構築されます。

さらに、記事の信頼性担保のために「書き手ペルソナ」の専門性や経験(E-E-A-T)をどう反映させるかという現代SEOに不可欠な視点まで組み込み、最後に読者を次の行動へ導くCTAの方向性を示し、コンテンツの目的達成まで一気通貫でデザインします。

このプロンプトの最大の価値は、AIを単なる執筆ツールから戦略的パートナーへ昇華させる点です。従来SEO担当者や編集者が時間をかけて行っていた検索意図の深掘りや論理構成の組み立てといった高度な作業をAIに代行させ、そのプロセスを可視化します。これにより、担当者のスキルレベルに依存しない、戦略に基づいた高品質な記事構成案を安定して生み出せます。

こんなシーンにおすすめ

- 品質のブレをなくし、一貫したクオリティでSEOに強い記事構成案を量産したい

- 検索順位が圏外で、部分的なリライトでは効果が見込めない(抜本的に書き直したい)

- 感覚的な修正ではなく、検索意図を再分析したうえで、順位改善を狙いたい

SEO記事の本文執筆プロンプト

上記の構成案の本文を生成するプロンプトです。

そのまま公開するには不安がありますが、草稿としては必要十分なクオリティの文章が生成されます。ここに独自の見解や事例、図解などを加えていけば、十分に検索上位を狙える記事になるでしょう。

以下のプロンプト全体をコピペしたあと、黄色マーカー部分に構成案を張り付けて、ChatGPTに入力してください。

推奨モデルは、ChatGPTなら4o、Geminiなら2.5 Flash、ClaudeならSonnet 4です(2025年現在)。

#前提条件:

- タイトル: 読者を引き込む高品質なSEO記事の作成ガイド

- 依頼者条件: SEO対策を施した魅力的なコンテンツを求めているマーケティング担当者。

- 制作者条件: SEOとライティングのスキルを持ち、ターゲット読者に響く文章を作成できるライター。

- 目的と目標: 読者が興味を持ち、最後まで読み進めたくなるような高品質なSEO記事を生成すること。

#実行指示:

- 提供情報に記述された「章立てと各章の詳細構成」に基づき、自然な文章表現でSEO記事の本文を生成してください。

- [#出力フォーマット]を参考にして、[#文章ルール]を意識して書いてください。

情報:

以下に、記事の構成案と各章で盛り込むべき詳細な内容・ポイント、目的、読者の疑問への対応が記述されています。

---

ここに構成案を張り付ける

---

#出力フォーマット:

記事タイトル(最終調整したもの):

リード文:

## 章タイトル1

(章の本文)

### 小見出し(必要に応じて)

(小見出しの本文)

## 章タイトル2

(章の本文)

...

まとめ:

#文章ルール:

- 構成案の「盛り込むべき具体的な内容・ポイント」に挙げられている内容は、箇条書きのままではなく、適切な段落構成と分かりやすい説明を加えて文章化してください。

- 構成案の「この章の目的・概要」や「読者の疑問への対応」で示されている意図を汲み取り、読者が疑問を解消できるよう丁寧かつ具体的に解説してください。

- 各章・各項目間でスムーズな接続詞や移行表現を使用し、論理的な文章の流れを作ってください。

- 専門用語を用いる場合は、ターゲット読者(例:初心者)にも理解できるよう、必ず分かりやすい解説や具体例を加えてください。

- 構成案の「文章ルール」で指定されているトーン&マナーを維持してください。

- 構成案中の「### この章の目的・概要:」や「### 盛り込むべき具体的な内容・ポイント:」といった構成指示の記述は本文中には含めないでください。見出し(例:`## 章タイトル`, `### 小見出し`)と本文のみで構成してください。

- 読者の離脱を防ぎ、最後まで読み進めたくなるような、魅力的な文章表現を心がけてください。

- 想定される文字数になるよう、適度に内容を深掘りしたり、具体例を増やしたりしてください。

- 情報を整理する際は、箇条書きではなく、読みやすい段落形式で記述してください。出力結果のサンプル(ChatGPT、Gemini、Claude)

本文出力は生成AIによってアウトプットに大きな差が出るため、代表的な3つのAIに同じプロンプトを入力して比較しました。個人的な印象ですが、Claudeが最も自然な日本語を出力し、長文生成にも優れています。

プロンプトの詳細

このプロンプトは、SEOコンテンツ制作・リライトにおける最終的な「執筆・肉付け」フェーズを担います。

構成案作成(戦略・設計フェーズ)と本文生成(執筆・表現フェーズ)を個別のプロンプトに分けているのは、AIから高品質な成果物を引き出すための重要なアプローチです。これは、ソフトウェア開発における「関心の分離」という原則に似ています。一つのモジュール(プロンプト)に多機能を持たせるのではなく、それぞれの役割に特化させることで、全体の品質とメンテナンス性が向上します。

構成案作成用プロンプトは「記事の構造」「含めるべき要素」に重点を置いて最適化されています。一方、本文作成用プロンプトは「文章の質」「表現力」「自然な流れ」「トーン&マナー」に重点を置いて最適化されています。

これら異なる目的の指示を一つのプロンプトで同時実行しようとすると、AIは戦略家と文章家の役割を同時に高いレベルでこなすことを要求されます。その結果、どちらかの品質が疎かになったり、指示が複雑すぎて意図を汲み取りきれなかったりして、出力精度が下がります。

こんなシーンにおすすめ

- 質の高い構成案はできたが、本文執筆に時間をかけられない

- ゼロから書く負担を軽減し、ブラッシュアップ作業に集中したい

- まずは7割のクオリティのドラフト(草稿)が欲しい

プロンプトを調整(カスタマイズ)するポイント

ここまでご紹介した構造化プロンプトは、そのまま使うだけでも非常に強力ですが、その真価はご自身の目的に合わせて調整(カスタマイズ)を加えていくことで発揮されます。優れたプロンプトは一度作って終わりではなく、使いながら改善を重ねていく「育てるもの」です。

ここでは、プロンプトの具体的なカスタマイズのポイントを2つご紹介します。

独自のルールを追加する

プロンプトの中にある「#文章ルール」のセクションは、AIが生成する文章のトーン&マナーや文体を定義する、いわば「文章の監督役」です。

#文章ルール:

- 見出しはキーワードを含んだ簡潔な形式にすること(余計な装飾語や煽り、ポエム、冗長表現は厳禁)

- 専門用語を用いる場合は、初心者にもわかるように解説を盛り込むことを意識した構成にする

- SEOを意識し、キーワードや関連語を自然に含める余地のある構成とする

- 読者の共感・滞在時間・行動を引き出す論理的で分かりやすい構成とする

- 各章・各項目の指示は、本文執筆者がすぐに内容を理解し、深掘りして執筆できるレベルの具体性を持たせる

- 各章で、読者が抱くであろう疑問や知りたい情報にどのように応えるかを明確にするここを書き換えることで、メディアの特性に最適化された文章を生成させることができます。

- 読者層に合わせた言葉遣いを指示する

「専門用語は必ず中学生にも分かるような平易な言葉で解説してください」 「読者に親しみを感じてもらえるよう、少し砕けた対話形式の口調で執筆してください」 - ブランドイメージに合った口調を指示する

「当社のブランドイメージである『信頼できる専門家』として、断定的ながらも丁寧な口調を維持してください」 「ポジティブで、読者を勇気づけるような言葉選びを心がけてください」

独自のルールを明記することで、AIが生成する文章に自社メディアならではの個性と一貫性を持たせることが可能になります。

出力フォーマットを変更・追加する

「#出力フォーマット」は、AIに何をどのような構造でアウトプットさせるかを決める設計図です。

#出力フォーマット:

**ユーザーの検索意図・ニーズ分析:**

(入力されたキーワード、テーマ、記事の目的から推測される、ユーザーがこの記事に何を求めているのか、どのような疑問や課題を持っているのかを具体的に記述。例:独学の具体的な手順、おすすめの学習リソース、挫折した場合の対策、学習時間の目安など)

**記事タイトル案:**

(キーワードを自然に含め、ターゲットユーザーの興味を引くタイトル案を複数提示

**リード文構成:**

(読者が「この記事を読むことで何が得られるか」「なぜこの記事を読むべきか」が具体的に伝わる内容を記述。ターゲットの悩みや課題に寄り添い、記事を読むメリットを明確に示す導入の方向性を示す)この設計図に新たな項目を追加することで、より戦略的で網羅的な構成案や記事を作成させることができます。

- 「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)強化のポイント」という項目を追加する 構成案作成プロンプトにこの項目を追加すれば、「この記事の信頼性を高めるために、〇〇の公的機関のデータを引用する」「執筆者の具体的な成功体験をコラムとして挿入する」といった、SEO評価を高めるための具体的なアクションをAIが提案してくれるようになります。

- 「図解を挿入すべき箇所」を指示させる項目を追加する 「文章だけでは伝わりにくい複雑な手順や、データの比較などを解説する部分では、どのような図解やイラストを入れるべきか具体的に提案してください」という項目を加えれば、視覚的にも分かりやすい記事を作るためのヒントを得られます。

このように出力フォーマット自体をカスタマイズすることで、AIの思考をより深く、広く誘導し、期待を超えるアウトプットを引き出すことができるのです。

SEO記事のリライトに活用できるゼロショットプロンプト20選

これまでは、記事全体を戦略的にリライトするための大規模な構造化プロンプトをご紹介してきました。しかし、日々の運用では「この記事のタイトルだけを10案出してほしい」「この部分の表現を、もっと専門家らしく書き換えたい」といった、より細かな修正作業も頻繁に発生します。

そんな時に役立つのが、複雑な設定なしにコピー&ペーストしてすぐに使える「ゼロショットプロンプト」です。

この章では、リライト作業を高速化する20のゼロショットプロンプトを厳選してご紹介します。ぜひ、日々の細かな改善作業にご活用ください。

1.タイトル案を量産する

この記事のトピック「[トピック名]」に基づき、SEOを意識した記事タイトル案を10個生成してください。

2.ターゲットを絞って訴求する

この記事のターゲット読者である「[具体的な読者層、例:Webマーケティング初心者]」に向けて、心に響くタイトル案を5個生成してください。

3.メリットを強調する

この記事を読むことで得られるメリット「[具体的なメリット]」を前面に押し出した、魅力的なタイトル案を5個生成してください。

4.数字を入れて具体性を出す

「3つのコツ」「5つのステップ」のように、具体的な数字を入れた記事タイトル案を5個生成してください。

5.共感を呼ぶリード文に書き換える

以下のリード文を、読者の悩み「[具体的な悩み]」に寄り添い、共感を呼ぶような表現に書き換えてください。

[元のリード文]

6.続きを読むメリットを明確にする

以下のリード文に、「この記事を読むことで何が解決するのか」という読者のベネフィットが明確に伝わる一文を追加してください。

[元のリード文]

7.平易な言葉に書き換える

以下の文章を、専門知識がない人にも理解できるよう、より平易な言葉で書き換えてください。

[元の文章]

8.トーンを変更する

以下の文章を、「より専門家らしい信頼感のあるトーン」に書き換えてください。(※「より親しみやすいトーン」などにも変更可能)

[元の文章]

9.冗長な表現を削る

以下の文章から冗長な表現を削り、要点を保ったまま、より簡潔にしてください。

[元の文章]

10.比喩表現で分かりやすくする

以下の専門的な内容を、何か身近なものを使った分かりやすい比喩表現に書き換えてください。

[元の内容]

11.接続詞を補う

以下の2つの段落を、論理的かつ自然に繋ぐための適切な接続詞や接続表現を提案してください。

段落1:[段落1のテキスト]

段落2:[段落2のテキスト]

12.箇条書きで要約する

以下の文章の要点を、3つの箇条書きで分かりやすくまとめてください。

[元の文章]

13.文章を箇条書きに変換する

以下の文章を、読者が要点を素早く理解できるよう、箇条書きの形式に書き換えてください。

[元の文章]

14.反論を予測して論理を補強する

以下の主張に対して、批判的な読者から想定される反論や質問を3つ挙げてください。

[主張のテキスト]

15.具体例を生成する

以下の抽象的な説明を補強するため、読者がイメージしやすい具体的な事例を2つ生成してください。

[抽象的な説明]

16.結論をより行動喚起的にする

以下の結論部分を、読者が次に何をすべきか具体的なアクションを取りたくなるような、より強力な行動喚起(CTA)を含む文章に書き換えてください。

[元の結論]

17.FAQを生成する

以下の記事全体の内容を基に、読者が抱きそうな質問とそれに対する簡潔な回答を3セット(Q&A形式で)作成してください。

[記事の全文または要約]

18.E-A-T(専門性・権威性・信頼性)を高める要素を提案させる

以下の文章のE-A-T(専門性・権威性・信頼性)を高めるために、どのような情報を追記すべきか、具体的なアイデアを3つ提案してください。(例:公的機関のデータ引用、専門家の肩書き追加など)

[元の文章]

19.メタディスクリプションを作成する

以下の記事内容を要約し、120字以内でクリックしたくなるようなメタディスクリプションを作成してください。

[記事の全文または要約]

20.関連キーワードを洗い出す

メイントピックが「[メイントピック]」であるこの記事に、自然な形で追加できる関連キーワードや共起語を10個提案してください。

ChatGPTをSEO記事のリライトに活用するコツ・注意点

ChatGPTをはじめとするAIは、SEO記事のリライトにおいて非常に強力なツールです。

しかし、その能力を最大限に引き出し、同時にリスクを回避するためには、いくつかのコツと注意点を理解しておく必要があります。ツールの便利さに頼りきるのではなく、人間が担うべき重要な役割と責任を意識することで、AIをより効果的に活用することができるのです。

段階的なプロンプトで品質を高める

AIの初回回答は「叩き台」に過ぎません。重要なのは、その後の対話で精度を上げることです。例えば、AIの回答が少し曖昧だったり、説明が不十分だったりした場合、以下のような追加の質問を投げかけてみましょう。

- もっと初心者に分かりやすく具体例を交えて説明してください

- 他にどのような表現の選択肢が考えられますか?3パターン提案してください

- メリットだけでなく、考えられるデメリットや注意点も教えてください

こうした対話を通じて、AIの回答の精度を上げ、望む方向へと調整していくことで、意図に沿ったアウトプットを得られます。

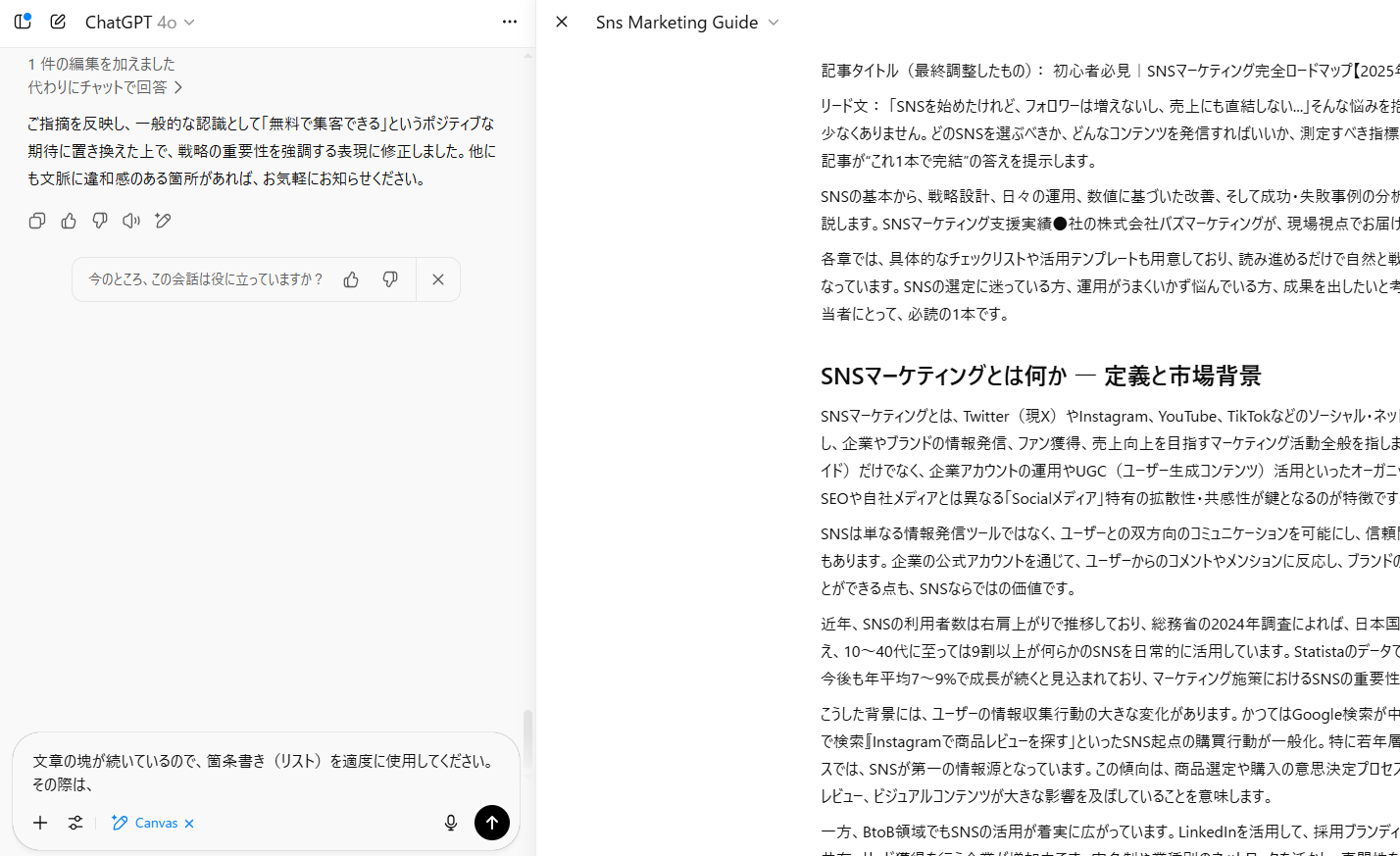

Canvas機能を活用する

ChatGPTやGeminiのCanvas機能を使うと、AIが生成した文章のブロックを自由に切り貼りしたり、順番を入れ替えたり、トーンや長さをワンクリックで調整したり、自分の言葉を追記したりすることができます。

「ツール」→「記述またはコーディング」を選択する。

Canvas起動モード。

左側がチャット指示欄、右側が編集可能な文書画面という構成で、Wordのような感覚で文章を編集できます。右側の編集画面では、文章を直接クリックして修正したり、段落を移動させたりできます。気になる部分だけを選択して改善指示を出すことも可能です。

AIの出力を「完成品」ではなく「編集可能な素材」として扱うことで、編集の作業効率が劇的に向上します。

一次情報・独自見解を追加する

AIが生成する文章は論理的で分かりやすいものの、それだけでは競合との差別化は困難です。真の価値は、AIの土台に人間ならではの要素を加えることで生まれます。

最も効果的なのは実体験に基づくデータの追加です。「弊社で3ヶ月検証した結果、CVRが15%向上」といった具体的な数値や、「業界100社アンケートで判明した課題TOP3」のような独自の調査結果は、読者の信頼を劇的に獲得します。単なる情報提供に留まらず、説得力のある根拠が加わり、読者の行動を促す力も高まります。

さらに、専門家としての見解や未来予測を盛り込むことで、記事に深みが生まれます。「2025年のSEOトレンド予測3選」のような独自の視点や分析は、他では得られない価値として読者に評価されます。これは、AIが過去のデータに基づいて生成する情報だけでは到達できない、人間独自の洞察と経験が反映されたコンテンツとなり、読者の知識欲を満たすと同時に新たな視点を提供します。

まとめ

本記事では、ChatGPTをSEO記事のリライトに活用する「大原則」と「実践的なプロンプト」、そして「効果的な活用法」を解説しました。AIは単なる執筆ツールではなく、検索意図の分析や構成案の作成を高速化する強力なパートナーとなります。

リライトの成功は、表面的な修正に留まらず、検索意図に深く応え、コンテンツの価値を根本から向上させることにあります。また、タスクに応じて最適なAIモデルを選択し、段階的なプロンプトで精度を高めていくことが重要です。AIが生成する情報はあくまで「叩き台」であり、そこに独自の知見や一次情報を加えることで、競合と差別化された真に価値ある記事が生まれます。

明日からのリライト作業に、これらのプロンプトと活用術をぜひ取り入れ、AIを思考のパートナーとして最大限に活用し、読者と検索エンジンの双方に評価される高品質なコンテンツを目指しましょう。