【広告審査の基本】審査に落ちるケースと再申請方法を解説

この記事では、Web広告の審査に落ちてしまう主なケースを詳細に分類し、審査に落ちた場合の具体的な対処法(再申請のステップ)を分かりやすく解説します。

Web広告の審査に落ちる主なケースとは?

広告の審査に落ちる理由は多岐にわたりますが、大きく分けると「広告商材そのもの」「クリエイティブ(広告の見た目や文章)」「遷移先のランディングページ(LP)」、そして「その他の規定」に関連する問題が挙げられます。

これらの原因は、どれか一つだけが該当することもあれば、複数の要因が複合的に絡み合っているケースも少なくありません。それぞれのケースについて、具体的に見ていきましょう。

広告商材・サービスそのものが規定違反

最も根本的な理由として、宣伝しようとしている商品やサービス自体が、プラットフォームの規定で禁止されているケースがあります。これは、広告の表現方法を工夫しても通過できない、最も重大な違反事項です。

まず、オンラインカジノなどの違法なギャンブル、処方せんが必要な医薬品、あるいは偽ブランド品や武器、タバコなどは、法律に抵触するため当然ながら出稿できません。

また、法律違反ではなくても、社会的な問題を引き起こすリスクが高いとプラットフォームが判断する商材も禁止対象となります。例えば、マルチ商法(ネットワークビジネス)や、「必ず儲かる」「誰でも簡単に稼げる」とうたうような情報商材は、過去に多くの詐欺的被害を生んでいる背景から厳しく制限されています。

同様に、宗教活動への勧誘、公序良俗に反する可能性のあるサービス(例:風俗サービス、別れさせ屋)、プライバシー侵害につながる盗聴器や盗撮機のような製品なども、多くのプラットフォームで禁止されています。

これらに該当する場合、広告の手法を工夫しても審査を通過することは困難です。自社の商材がそもそも出稿可能なカテゴリかどうか、事前に確認することが不可欠です。

【商材・サービスのチェックリスト】

- 出稿先のプラットフォームで禁止されている商材ではないか?

- 法律(賭博罪、薬機法など)に抵触する商材ではないか?

- マルチ商法、情報商材、宗教勧誘、公序良俗に反するサービスではないか?

広告クリエイティブ(バナーやテキスト)の問題

商材自体に問題がなくても、広告としてユーザーの目に触れるバナー画像やキャッチコピーなどの「クリエイティブ」が原因で審査に落ちることが非常に多くあります。

例えば、他者を誹謗中傷する内容は厳しく禁じられています。

また、ユーザーに強い不快感を与える可能性のある画像(例:コンプレックスを過度に煽るような身体的特徴のアップ、恐怖心を煽るショッキングな画像、性的なイメージの強い肌の露出)も許可されません。

特に注意が必要なのが、知らず知らずのうちに法令違反を犯してしまうケースです。

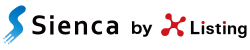

代表的なものに「薬機法(旧薬事法)」があります。健康食品や化粧品、美容機器などで、「必ず治る」「飲むだけで痩せる」「シミが消える」といった、医薬品と誤認されるような効果効能を断言する表現は、薬機法に抵触する可能性があります。ビフォーアフター写真の掲載についても、加工の有無や効果の保証についてなど、非常に厳格なルールが設けられています。

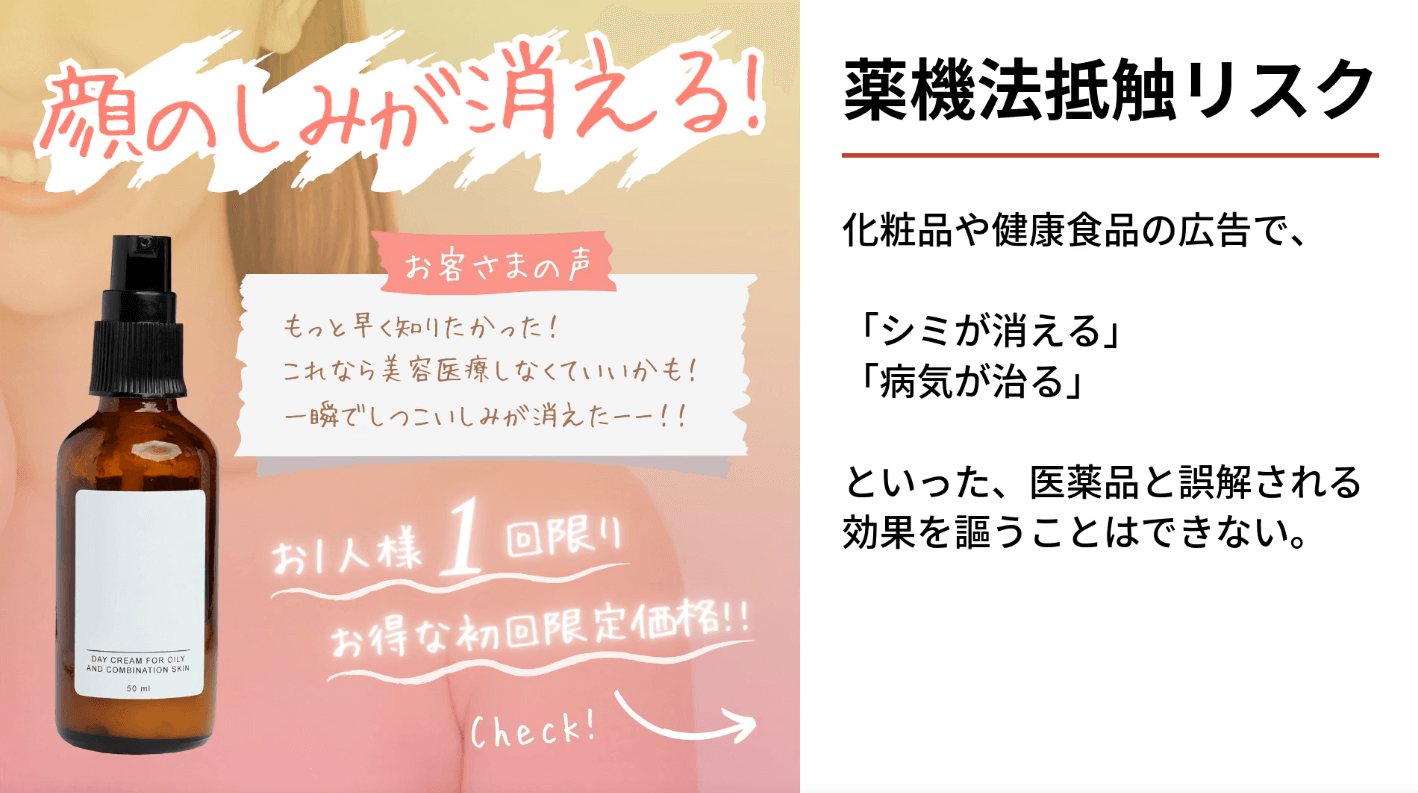

もう一つが「景品表示法(景表法)」です。これは、実際の商品やサービスよりも著しく優れていると誤認させる「優良誤認表示」や、価格などの取引条件が実際よりも著しく有利だと誤認させる「有利誤認表示」を禁じる法律です。よくある例が、「業界最安」「満足度No.1」といった最上級表現です。

これらを使用する場合、客観的な調査データに基づく裏付け(例:〇〇調べ、2024年〇月調査)を、広告クリエイティブ内やLPの目立つ場所に明記しなければなりません。

そのほか、広告クリエイティブと、クリックした先のページ(LP)の内容が一致していない(整合性がない)場合も審査に落ちます。例えば、広告バナーで「初回半額」とうたっているのに、LPでは通常価格しか案内されていない、といったケースです。

さらに、プラットフォームが定める技術的な規定(画像のサイズやデータ容量、過度な点滅を伴うアニメーションのルール)や、ユーザーの誤クリックを誘発するようなデザイン(例:閉じるボタンに見せかけたリンク、透明なボタンの配置)に違反している場合も、審査落ちの対象となります。

【クリエイティブのチェックリスト】

- 薬機法(効果効能の断言など)に違反していないか?

- 景品表示法(「No.1」などの根拠)に違反していないか?

- 誹謗中傷、暴力的、不快感を与える表現はないか?

- 広告とLPの内容に整合性(例:価格表記)が取れているか?

- 誤クリックを誘発するデザインになっていないか?

遷移先のランディングページ(LP)の不備

広告クリエイティブは問題なくても、クリックした先の「ランディングページ(LP)」に不備があるために審査に通らないケースも非常に多いです。プラットフォームは、広告主が信頼できる事業者であるかをLPの内容で判断しています。

まず、基本的な不備として、リンク先のページが正しく表示されない(リンク切れやサーバエラー)場合や、ページ内の一部(例:ナビゲーションメニュー)にリンクエラーが残っている場合は、ユーザーが求める情報にたどり着けないため許可されません。

また、サイトの信頼性に関わる情報が欠けている場合も問題視されます。なぜなら、ユーザーが安心して取引や問い合わせを行えるよう、広告主の責任の所在を明確にする必要があるからです。具体的には、「サイト運営者名(法人の場合は会社名、個人の場合は氏名)」「事業者の連絡先(住所、電話番号、メールアドレスなど)」がLPやサイト内の分かりやすい場所に明記されていなければなりません。

さらに、物販や有料サービスを提供する場合は、「特定商取引法に基づく表記」が法律で義務付けられています。これには、販売価格、送料、支払い方法、商品の引渡し時期、返品・交換の条件などを記載する必要があります。

加えて、フォームなどでユーザーの個人情報を取得する場合は、「プライバシーポリシー(個人情報の取扱い方針)」の策定と明記が必須です。どのような目的で情報を取得し、どう管理するのかをユーザーに示す必要があります。

これらの記載が確認できない場合、審査を通過できません。

最近では、サイト全体がSSL化(https)されており、通信が暗号化されているかどうかも、信頼性の観点から審査のポイントになる場合があります。

【ランディングページ(LP)のチェックリスト】

- ページにリンク切れや表示エラーは発生していないか?

- 運営者名(会社名)、連絡先(住所、電話番号)は明記されているか?

- 「特定商取引法に基づく表記」は(必要に応じて)記載されているか?

- 「プライバシーポリシー」は(必要に応じて)明記されているか?

- サイトはSSL化(https)されているか?

その他の特殊なケース

上記の3つに当てはまらない、少し特殊な理由で審査に落ちることもあります。

例えば、プラットフォーム側の独自の規定によるものです。これは法律違反ではありませんが、プラットフォームが自身のブランドイメージやユーザー層を守るために設定されています。例えば、プラットフォーム自身と直接競合する事業者の広告を制限したり、特定の業種(例:金融、医療、不動産、人材紹介など)の広告出稿を、一般的な商材よりも厳しく制限したりする場合があります。

また、特定の事業や商材(例:中古品販売、人材紹介、医療機関、酒類販売など)の広告を出す際に、行政による認定・認可・届出が必要な場合があります。その場合、許認可番号をLPに明記したり、場合によっては許認可証の画像の提示を求められたりします。その事実が確認できない場合も、審査不承認の理由となります。

さらに、過去に重大な規約違反を繰り返した広告主のアカウント自体が、プラットフォームからの信頼を失い、新規広告の審査が通常よりも厳しくなったり、通りにくくなったりするケースも存在します。

【その他のチェックリスト】

- 許認可が必要な業種で、認可番号をLPに明記しているか?

- プラットフォームの競合サービスや、制限業種に該当していないか?

- (過去に違反がある場合)アカウントの信頼性を損なっていないか?

審査に落ちたらどうする?再申請の4ステップ

もし広告審査に落ちてしまっても、慌てる必要はありません。禁止商材でない限り、多くの場合、問題点を修正すれば再申請が可能です。以下のステップで冷静に対処しましょう。

不承認理由の確認

まず最も重要なのは、「不承認理由の確認」です。多くの広告プラットフォームでは、管理画面上で審査に落ちた理由が通知されます。ただし、「ポリシー違反」や「規定の〇〇に抵触」といったように、理由が具体的に示されず、曖昧な場合も少なくありません。

違反箇所の特定

次に、通知された理由や、思い当たる節をもとに、自社の広告がプラットフォームの「広告規定(ポリシー)」のどの項目に違反したのかを特定します。各プラットフォームは必ず詳細な「広告ポリシー」や「ガイドライン」をヘルプセンターなどで公開しています。不承認理由に関連するキーワード(例:「誇大表現」「医療」など)で検索し、該当箇所を熟読します。

参考として、主要な広告プラットフォームのポリシーページのリンクを載せておきます。

- Google 広告: Google 広告のポリシー

- Yahoo!広告: Yahoo!広告 掲載基準

- Meta(Facebook/Instagram)広告: Meta広告ポリシー

- LINE広告: LINE広告審査ガイドライン

これらのガイドラインを読み解くのは時間がかかるかもしれませんが、自社の商材に関連する項目や、不承認理由として通知された項目だけでも目を通しておくことが重要です。

違反箇所の修正

違反箇所が特定できたら、その内容に従って「違反箇所の修正」を行います。例えば、「誇大表現」が理由であればキャッチコピーをより客観的で安全な表現に見直し、「運営者情報の不備」が理由であればLPに必要な情報を追記します。この時、「疑わしきは修正する」という姿勢が重要です。グレーゾーンだと感じる表現も、審査担当者にどう受け取られるか分からないため、より安全な表現に変更することを推奨します。クリエイティブだけでなく、LP側にも問題がないか、両方を見直すことが重要です。

再審査の申請

修正が完了したら、最後に「再審査の申請」を行います。プラットフォームの指示に従い、修正した広告またはLPを再度審査に提出してください。この時、修正後すぐに再申請するのではなく、一度時間を置いて「初めてこの広告を見るユーザー」の目線で、誤解を招く表現や不備がないか全体を再チェックすることをお勧めします。なお、再審査にも時間がかかる場合があるため、広告配信のスケジュールには余裕を持たせておきましょう。

まとめ:広告規定を理解し、信頼される広告を目指そう

Web広告を出稿するためには、各プラットフォームが定める審査をパスする必要があります。審査基準は、違法な広告やユーザーに不利益をもたらす広告を排除し、健全なプラットフォームを維持するために設けられています。

特に、薬機法や景品表示法などの法令に抵触する広告は、審査に落ちるだけでなく、最悪の場合、企業が罰則を受けるリスクも伴います。これは企業の信頼を大きく損なう事態につながりかねません。

審査落ちを単なる「妨害」とネガティブに捉えるのではなく、「自社の広告の品質と社会的信頼性を高めるためのフィードバック」と捉えることが大切です。

広告を出稿する際は、事前に出稿先の広告規定や関連法令をしっかりと確認し、ユーザーに誤解を与えない、誠実で信頼される広告作成を心がけましょう。また、広告ポリシーは社会情勢などに合わせて随時更新されるため、日頃から最新の情報をチェックする習慣をつけておくことが、安定した広告運用の鍵となります。