フリークエンシーとは?意味や計算方法、適切な回数、リーチとの違い

フリークエンシー(Frequency)とは、同じ広告が特定のユーザーに繰り返し表示された回数のことです。

近年、Webでの認知度アップ施策にはディスプレイ広告や動画広告のアプローチが欠かせない手法となっていますが、同じ広告が何度も表示される状況に違和感を覚えることも多いと思います。キャンペーンのパフォーマンスを最大限に発揮し、良質な認知を獲得するにはフリークエンシーを適切に設定しなければなりません。

この記事ではフリークエンシーの基本的な知識と、混合されがちな「リーチ」との違いも説明します。

- フリークエンシーは広告が特定のユーザーに表示される平均回数を示す指標で、効果的な広告キャンペーン運用に不可欠。

- 最適なフリークエンシーの設定は、商品やサービスの種類、キャンペーンの目的、ターゲットの認知度によって異なる。

- リターゲティングでは、過剰な露出を避けるためにフリークエンシーを1~3回程度に抑えることが推奨。

- ブランド認知キャンペーンでは、迅速な認知向上のために1日あたりのフリークエンシーを10~15回に設定することが多い。

- フリークエンシーキャップを適切に設定することで、ユーザーの広告疲労を防ぎ、ブランドイメージの保護と広告費用の最適化が可能。

- ディスプレイ広告のフリークエンシーキャップは、ブランド認知を高めつつ、消費者の記憶に残りやすいよう適度に繰り返し露出することが重要。

- フリークエンシーの適切な管理は、広告のROIを改善し、キャンペーン全体のパフォーマンスを向上させるために重要。

株式会社クロスリスティングでは、BtoC、BtoB問わず、様々な業種業態での広告運用で得た知見に基づき、最適な広告プランニングを提供します。広告運用やデジタルマーケティングにお困りの際はお気軽にご相談ください。

⇒ サービス紹介資料のダウンロードはこちら

フリークエンシーの基本概念とその利点、プラットフォームごとの最適な広告露出頻度を解説した資料。ダウンロードは無料です。⇒ 解説資料のダウンロードはこちら

フリークエンシーとは

フリークエンシーとは、1人のユーザーが広告を何回見たかの平均回数を示す指標です。主にデジタル広告やテレビCMなどのマーケティング施策で使用され、広告の接触頻度を最適化するために重要な要素となります。

フリークエンシーの計算方法

フリークエンシーの計算方法は以下の通りです。

フリークエンシー=インプレッション数÷ユニークユーザー数(リーチ)

たとえば、広告が表示された回数(インプレッション数)が1500回、広告が到達したユニークユーザー数(リーチ)が300人の場合、フリークエンシーは1500÷300=5となります。

最適なフリークエンシー回数

最適なフリークエンシー回数は、商材、業種、目的、認知度によって変わります。

下記はあくまで目安とし、状況に応じて回数を考慮しましょう。

リターゲティングキャンペーンの場合

リターケティングでアプローチするユーザーは、既に一度Webサイトに訪れているので、商品についてはある程度知っている人物と想定して問題ありません。

そのため、これ以上広告を見せると広告費が無駄になることに加え、過剰なアピールと捉えられかねません。1ユーザーあたり1~3インプレッション程度が良いでしょう。

ブランド認知キャンペーンの場合

認知を目的としているキャンペーンでは、ターゲット全体へ迅速にブランドの認知度を高めることが求められます。クリック率が低く、潜在顧客からの即時コンバージョンが発生しやすい特性もあるため、広範囲のターゲットへ、1日あたり10~15インプレッション程度で、やや高めのフリークエンシーキャップを設定します。

ビルボード広告の場合

強制的にユーザーの目を奪うような大型広告は、特に高品質でユーザーが喜んでクリックする内容であることが必要とされます。自社のブランディングを損なわないためにも、必ずフリークエンシーキャップを設定しましょう。1ユーザーあたり1時間に1インプレッション、または1日あたり最大3インプレッションが妥当です。

リーチとは

「リーチ」は広告を認識したユーザー数を指します。キャンペーンのブランド認知度向上の結果として見ることができます。

リーチの考え方

リーチの概念として、広告のメッセージをユーザーが受け取るかを考える必要があります。「リーチを高める」という表現をします。

リーチを高めるには、自社商品の適切なターゲット層、タイミング、広告表現(広告文・デザイン等)を考慮し、ユーザーにいかに興味を持ってもらうかが重要になります。

それらの結果はクリック率や広告品質にも現れますので、リーチ向上の参考にすると良いでしょう。

リーチの計算方法

リーチ=インプレッション÷フリークエンシー

株式会社クロスリスティングでは、BtoC、BtoB問わず、様々な業種業態での広告運用で得た知見に基づき、最適な広告プランニングを提供します。広告運用やデジタルマーケティングにお困りの際はお気軽にご相談ください。

⇒ サービス紹介資料のダウンロードはこちら

フリークエンシーの基本概念とその利点、プラットフォームごとの最適な広告露出頻度を解説した資料。ダウンロードは無料です。⇒ 解説資料のダウンロードはこちら

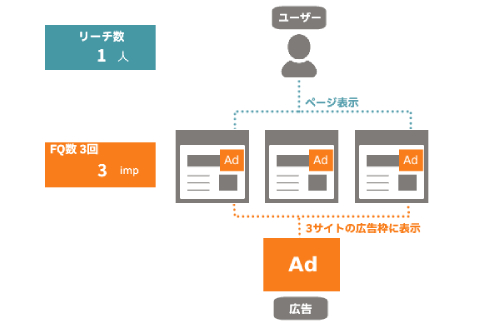

Web広告のフリークエンシーとリーチの意味・違い

フリークエンシーは1人に何回表示されたかという数値、リーチは何人に表示された、届いたかという数値になります。表示回数なのか、人数なのか、ということです。

似ているようで全く違う観点の指標となりますので混同しないように注意しましょう。

また、この二つの情報はブラウザのcookieによって収集されます。

複数のブラウザ、または異なるデバイスを使用している場合、同一ユーザーがフリークエンシーの制限を超えて複数回カウントされる場合があります。

例

同じユーザーがスマホとパソコンでそれぞれ1回ずつ同じ広告を見た場合、正しいユーザー数は1ですが、フリークエンシーは2とカウントされます。

混同しやすい用語

フリークエンシーとリーチ以外にも、広告がどれほどのユーザーに届いたかを判断する指標がいくつかあります。混同しやすい用語についておさらいしておきましょう。

| 用語 | 意味 |

| フリークエンシー | 同じユーザーが広告を見た回数 |

| リーチ | 広告を見たユーザー数 |

| リーセンシー | ユーザーが広告を最後に見た時点からの経過時間 |

| インプレッション | 広告が表示された回数 |

| PV | Webページが閲覧された回数 |

| エンゲージメント | 広告や投稿に対するユーザーのアクションの回数 |

フリークエンシーキャップとは?

このフリークエンシーをコントロールするための概念が、フリークエンシーキャップです。フリークエンシーキャップとは、同じ広告を一人のユーザーに何度も表示しないようにする設定です。フリークエンシー数を多く設定すれば、1ユーザーに対する広告表示回数が増え、少なくすれば減ります。

広告の表示回数は、人によっては不快に感じることもあり、興味を持つどころか逆に不信感につながることもあります。また、制限なく何度も表示させるだけではCTRの低下も招きますので、キャンペーン目的も考慮しながらフリークエンシーキャップを設定しましょう。

ターゲットへ最適な頻度で広告を表示させることができれば、自社の商品・サービスに関心のあるユーザーを効果的にWebサイトへ誘導することができます。また、フリークエンシー回数を調整することで無駄なインプレッションを減らし、広告費を抑えて、キャンペーン全体のパフォーマンスを向上させることができます。

フリークエンシーキャップのメリット

| メリット | 詳細 |

|---|---|

| ユーザー体験の向上 | ユーザーのウェブサイトやアプリの使い心地が向上し、サイト滞在時間の延長やエンゲージメントの増加に関係します。 |

| ブランドイメージの保護 | 広告の過剰な露出はユーザーに否定的な印象を与える可能性があります。 |

| 広告費用の最適化 | 同一ユーザーへの繰り返し広告は広告費用の無駄遣いです。適切なキャップ設定で広告のROI(投資収益率)を改善しましょう。 |

| コンバージョン率の向上 | 適切なタイミングでアクションを促せばコンバージョン率の向上が期待できます。 |

| 広告疲労の回避 | ユーザーが広告に疲れることなく、新鮮な気持ちでブランドのメッセージを受け取ることができます。これは、長期的に顧客との関係を構築し、信頼度を高めることになります。 |

広告媒体別のフリークエンシーキャップのポイント

ディスプレイ広告のフリークエンシーキャップ

バナー広告やレスポンシブディスプレイ広告は認知度の向上とイメージ構築の目的で使われることがほとんどです。

これらの広告は消費者の記憶に残りやすいビジュアルがメインである一方、テキストなどの情報量が少なく、何の広告なのか、どこの広告なのか認識され辛い側面があります。消費者がブランドを認識し、かつ飽きることなく覚えられるバランスを取るには適度繰り返し露出し、ブランド名やロゴを消費者の記憶に刷り込む必要があります。

平均的な設定

- ブランド認知向上:週に2〜3回(定期的に表示することでターゲットオーディエンスの記憶に残ります)

- 製品発売やプロモーション:週に4〜5回(短期間で高い視認性を確保し、アクションを促します)

- リターゲティングキャンペーン:週に5〜7回(サイト訪問者など、既にある程度の関心を示しているときは高頻度が有効です)

チェックポイント

- CTR:CTRが低い場合はフリークエンシーが高すぎる、またはターゲットが適切でない可能性があります。

- コンバージョン率:広告の露出頻度を調整してもコンバージョン率が向上しない場合、クリエイティブの改善を検討しましょう。

動画広告のフリークエンシーキャップ

動画広告は鮮明なビジュアルと物語性によって高いエンゲージメントを生む力があります。生き生きとした映像とサウンドは、ユーザーの感情に訴えかけ、記憶に残りやすいメッセージを伝えることができるため、ブランドのイメージ構築とストーリーの印象づけに大きな効果があります。

YouTubeでは長いコンテンツが多く、ユーザーが一度に長時間アプリ上に滞在している傾向があります。フリークエンシーキャップを低めに設定することで、一つの動画広告に飽きることなく複数のセッションでブランドメッセージを効果的に伝えることができます。

平均的な設定

- 週に2〜3回

チェックポイント

- 参考指標:視聴完了率、CTR、再生回数、コンバージョン率

YouTubeはエンゲージメントを測る上で視聴完了率が非常に重要です。ユーザーが動画を最後まで見ているかどうかを確認し、フリークエンシーキャップを調整します。

Facebook広告のフリークエンシーキャップ

Facebookはユーザーが幅広いコンテンツの取得と、友人や家族とのつながりを重視する社交的なプラットフォームです。そのため広告キャンペーンはこれらの特性を活かし、社会的なエンゲージメントを促進する方向で設計することが望まれます。フィード上で広告が自然な一部として映るためには、ユーザーの注意を逸らさないよう低頻度なフリークエンシーキャップが理想です。

平均的な設定

- ニュースフィード広告:週に3〜5回(ニュースフィードは頻繁にチェックされるため、適度な露出が効果的です)

- ストーリーズ広告:日に1〜2回(Facebookストーリーズは瞬間的なコンテンツの場であり、ユーザー体験を妨げないようにします)

- インストリーム動画広告:週に2〜3回(動画コンテンツはエンゲージメントが高いが、過度な繰り返しは避けたい)

チェックポイント

- 参考指標:エンゲージメント率(いいね!、コメント、シェア)、CTR、バイラルリーチ

バイラルリーチは広告が友人を介してどれだけ広がったかを示し、Facebookの社交的な特性を利用した広告効果の指標です。高いほど、広告の自然な拡散効果が高いと評価されます。

Instagram広告のフリークエンシーキャップ

ビジュアルコンテンツが中心のInstagramでは、繰り返しの露出がブランドイメージの確立に役立ちますが視覚的魅力と内容の新鮮さが求められ、見せ方にマンネリを起こさない工夫が重要です。カルーセル広告などで複数パターンのクリエイティブを設定すれば、同じユーザーに何度も同じ画像やメッセージを表示させることなく新鮮さを保ち続けることができます。

平均的な設定

- ストーリーズ広告:日に1〜2回(ストーリーの特性は日常的かつ瞬間的なため、過度な繰り返しを避けましょう)

- フィード広告:週に3〜4回(フィードはユーザーが長い時間を過ごすため適度な繰り返し露出がエンゲージメントを高めます)

チェックポイント

- 参考指標:エンゲージメント率(いいね!、コメント、シェア)、CTR、視聴完了率、コンバージョン率

ビジュアルコンテンツの魅力が重要なInstagram広告では、エンゲージメント率がキーとなります。ユーザーが投稿にどれだけ反応しているかを確認し、興味を持続させるコンテンツになっているかを評価します。視聴完了率などの指標も重要で、ユーザーの関心を引きつけられているかを測ります。

X(旧Twitter)広告のフリークエンシーキャップ

Xのフィードは非常に速いペースで更新され、ユーザーは短い時間の間に大量のポストを素通りします。この環境で広告が目に留まりやすくするためには、比較的高頻度の露出が求められる場合があります。リアルタイム性を生かし、特定のイベントや話題に関連する広告を展開する際は、その話題がトレンドになっている間に集中して露出させましょう。

平均的な設定

- プロモート広告:日に3〜5回(Xのフィードは非常に速い更新が特徴で、一日に何度も露出しても過剰にはなりにくい)

- トレンド広告:トレンドに合わせた一時的な露出で、特定の日に集中して実施する。

チェックポイント

- 参考指標:エンゲージメント率(いいね、リポスト、リプライ)、CTR、視聴完了率、コンバージョン率

ユーザーが広告コンテンツにどれだけ反応しているか(いいね、リツイート、リプライの数)を確認し、コンテンツが興味を持続させるものになっているかを評価します。Xでは特にリポスト数が広告のバイラル性や拡散力を示す重要な指標となります。

株式会社クロスリスティングでは、BtoC、BtoB問わず、様々な業種業態での広告運用で得た知見に基づき、最適な広告プランニングを提供します。広告運用やデジタルマーケティングにお困りの際はお気軽にご相談ください。

⇒ サービス紹介資料のダウンロードはこちら

フリークエンシーの基本概念とその利点、プラットフォームごとの最適な広告露出頻度を解説した資料。ダウンロードは無料です。⇒ 解説資料のダウンロードはこちら

フリークエンシーキャップの設定方法

Google広告の場合

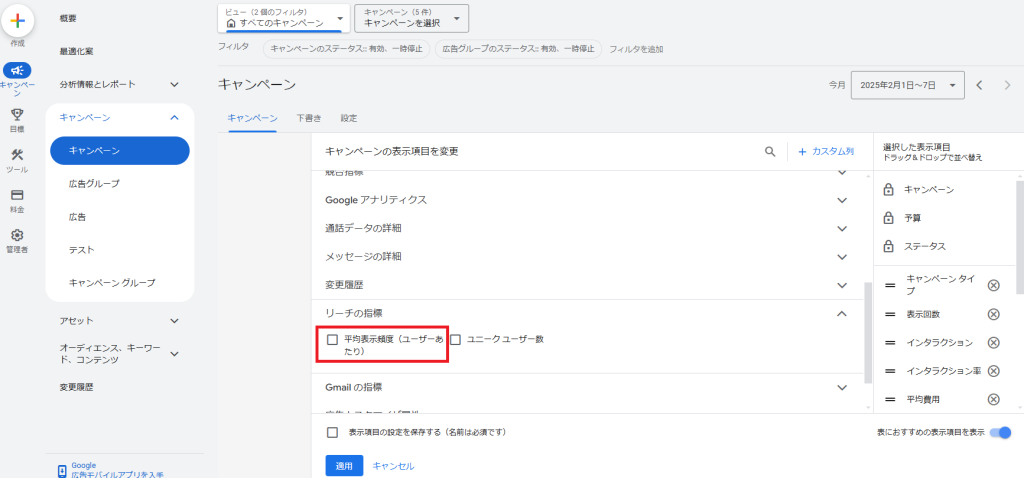

Google広告にログインし、キャンペーン内→表示項目とクリックします。

「リーチの指標」内の「平均表示頻度(ユーザーあたり)」にチェックを入れると、フリークエンシーを確認できるようになります。

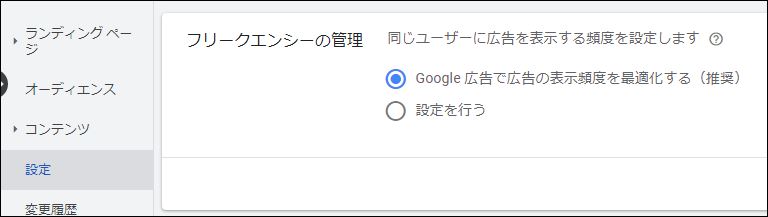

また、Google広告では自動最適化設定を推奨していますが、必ずしもベストな結果をもたらすとは限りません。数値結果を比較しながら「自動最適化設定」「手動設定」を選ぶようにしましょう。

meta広告の場合

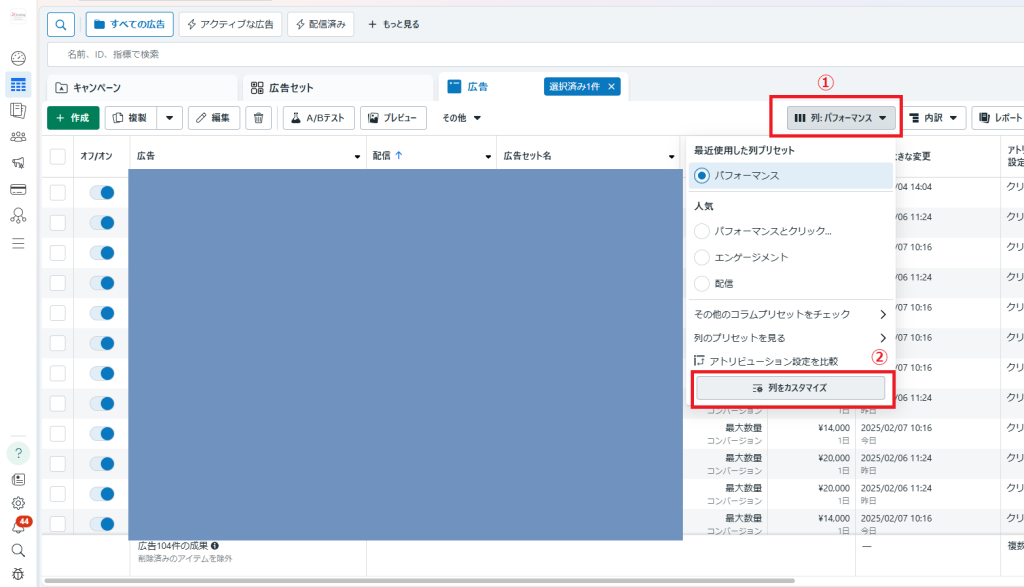

広告マネージャにログイン後、該当のキャンペーンを選択し、「列:パフォーマンス」→「列をカスタマイズ」とクリックします。

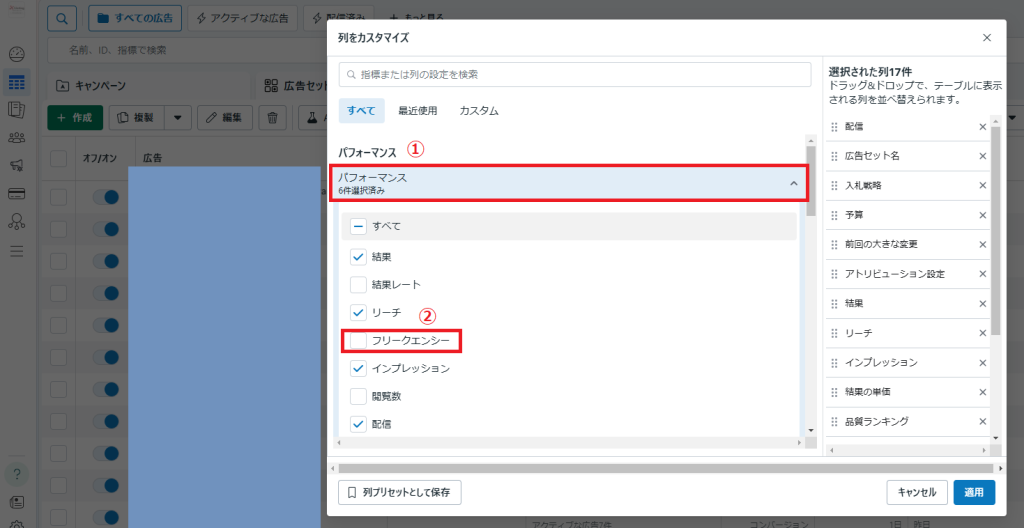

「パフォーマンス」タブ内の「フリークエンシー」にチェックを入れると、フリークエンシーを確認できるようになります。

ディスプレイ広告の多様化でフリークエンシーキャップの重要性は増している

近年のデジタル広告業界は、動画広告、SNS広告などのディスプレイ広告の多様化が進んでいます。

これらの広告形態は、消費者のエンゲージメントを高めるために構成されており、ブランドが有効なメッセージの伝達を選択でき、かつ効果的にコミュニケーションが行える新しい方法として需要が高まり続けています。

しかし、これら広告展開はブランドにとって大きな機会をもたらす一方、消費者への過剰な広告露出の課題を悪化させています。広告チャネルを横断するフリークエンシー管理は、消費者へのブランドメッセージの一貫性と関連性を保つために広告主にとっては不可欠な義務と言えます。また、動画広告や高品質のディスプレイ広告は、制作費用が高額になることが多いため、これら広告の配信を最適化し、予算を効果的に活用するためにもチャネル全体での広告の出し分けの管理が重要となります。

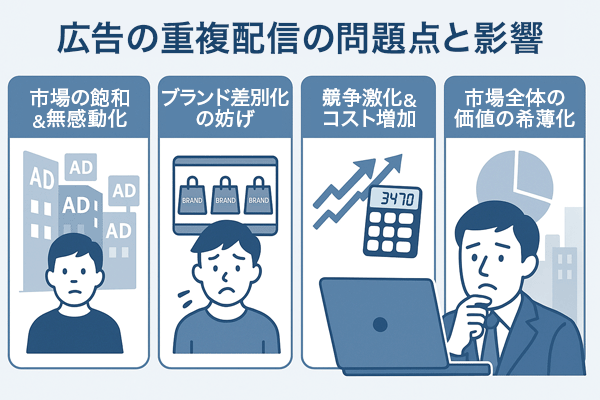

広告の重複配信の問題点と影響

過剰な広告露出がマーケティング戦略に与える影響は多岐にわたり、経済的な観点からもその煽りを受けることになります。マーケティング効率、ブランド価値、そして市場全体の経済状態に与える潜在的な影響を深堀りします。

市場の飽和と消費者の無感動化

過剰な広告露出は、市場の飽和を引き起こし、結果的に消費者は新しい広告メッセージに対して鈍感になりがちです。重複配信はこの問題をさらに悪化させ、ブランドのメッセージに対して消費者を無感動化させています。

ブランド差別化の妨げ

デジタルマーケティングの世界では、ブランドの差別化は成功の鍵です。似たようなメッセージの繰り返しは、消費者がブランド間の違いを識別することを難しくします。これは、市場におけるブランドの立ち位置と認識にネガティブな影響を及ぼす可能性があります。

競争激化とコスト増加

広告の過剰な投入は市場における競争を激化させ、広告枠の価格上昇を招きます。これは、広告のビッド価格を押し上げ、マーケティング予算の浪費と直接的に関連し、企業の利益マージンに悪影響を及ぼします。

市場全体の価値の希薄化

過剰広告は、特定の業界や市場全体の価値の希薄化にも寄与します。 価格競争の激化が進むと業界全体の利益率の低下に繋がります。広告の無駄打ちという消耗戦は、新規事業の減少や市場参入障壁の低下を引き起こす可能性があり、長期的には業界の健全な成長を妨げることになります。

株式会社クロスリスティングでは、BtoC、BtoB問わず、様々な業種業態での広告運用で得た知見に基づき、最適な広告プランニングを提供します。広告運用やデジタルマーケティングにお困りの際はお気軽にご相談ください。

⇒ サービス紹介資料のダウンロードはこちら

フリークエンシーの基本概念とその利点、プラットフォームごとの最適な広告露出頻度を解説した資料。ダウンロードは無料です。⇒ 解説資料のダウンロードはこちら

まとめ

フリークエンシーについて、概要、計算方法などをご紹介しました。

フリークエンシーの適正値というのはキャンペーン目的、商材によって異なります。

ディスプレイや動画において広告成果を上げていく上で非常に重要な指標となりますので、単純に表示回数だけでどれだけ届いたかを判断せず、成果を確認しながら調整していきましょう。

サービス資料ダウンロード

株式会社クロスリスティングのサービス内容やプロダクト、施策事例を紹介している資料です。

⇒ サービス資料のダウンロードはこちら

お役立ち資料ダウンロード

プラットフォーム別・キャンペーン目的別で考える|フリークエンシーコントロール

YouTubeショート広告のポイントやビジネス活用例を解説したお役立ち資料。ダウンロードは無料です。

⇒ 解説資料のダウンロードはこちら