CRMとMAの違いとは?連携するメリットやツールの選び方、注意点を解説

現代のビジネスにおいて、CRM(顧客関係管理)とMA(マーケティングオートメーション)はいずれも顧客との関係を強化し売上拡大に不可欠なツールです。

しかし、その機能や活用シーンには大きな違いがあります。CRMは既存顧客のデータを管理し、顧客満足度やロイヤリティを向上させることを目的とする一方、MAはマーケティング施策を自動化してリード(見込み顧客)を効率的に獲得・育成することに焦点を当てています。

この記事では、CRMとMAそれぞれの定義・主な機能・導入目的の違いを比較し、さらに両者を連携させるメリットやビジネス上の効果、留意すべき点について詳しく解説します。また、代表的なCRM・MAツール(Salesforce、HubSpot、Marketo、SATORI、Sansanなど)の比較表を交え、導入時のツール選定ポイントやよくある失敗例にも触れます。

クロスリスティングでは自社プロダクトの提供だけでなく、お客様のビジネス環境に応じた最適なソリューションのご提案、導入支援も行っています。CRM、MAの導入でお困りでしたら、お気軽にご相談ください。

⇒ サービス紹介資料のダウンロードはこちら

MAツールの導入や乗り換えを検討中のマーケティング担当者の方へ、自社にとって最適なMAツールの選び方をご紹介します。ダウンロードは無料です。

⇒ 解説資料のダウンロードはこちら

CRMとMAの違い

まず、CRMとMAそれぞれが何を目的としたツールであり、どのような場面で利用されるかを整理します。下表に利用局面(どの段階の顧客を対象とするか)、導入目的、主な機能の観点でCRMとMAの違いをまとめました。

| 比較項目 | MA(マーケティングオートメーション) | CRM(顧客関係管理) |

|---|---|---|

| 利用局面(顧客の状態) | 見込み顧客(潜在顧客)へのマーケティング施策に活用 | 既存顧客(購入・契約済み顧客)との関係管理に活用 |

| 導入目的 | リード(見込み客)の発掘・育成による商談化の促進(新規顧客獲得の最大化) | 既存顧客との関係構築によるLTV(顧客生涯価値)向上(リピーター増加・顧客離れ防止) |

| 主な機能 | 見込み客情報の収集・トラッキング、スコアリングによる見込み度評価、一斉メール配信やWebサイト閲覧履歴の分析などによるマーケティング施策の自動化 | 顧客情報の一元管理と購買履歴分析、営業案件・商談管理(SFA機能)、既存顧客向けキャンペーン管理、問い合わせ・カスタマーサポート対応管理 |

上記のように、MAは「顧客になる前」の潜在層に対するアプローチを自動化・効率化するツールであり、イベントやWebから獲得した見込み客を育成(ナーチャリング)して商談・受注につなげるために用いられます。

一方、CRMは「顧客になった後」の関係を深めるためのツールで、購買履歴や問い合わせ履歴を管理し、適切な提案やフォローアップ、サポート対応を通じて顧客満足度やロイヤルティを高める目的があります。両者とも最終的には売上向上というゴールは共通しますが、注力する顧客フェーズが異なる点が大きな違いです。

CRMの主な機能

CRMは顧客の氏名や企業名、取引履歴といった顧客データの一元管理に加え、営業活動を支援するSFA(Sales Force Automation)機能や顧客分析機能を備えます。

例えば購入頻度や購入商品の傾向を分析し、特定セグメントの顧客に対してクーポン配信やフォローコールを行うといったキャンペーン管理が可能です。また、問い合わせ対応やクレーム対応などカスタマーサービス(CS)管理もCRMの重要な役割であり、顧客からの要望・問題を履歴管理して製品改善につなげるなど、企業と顧客の長期的な関係構築を支援します。

要するにCRMは、営業・マーケティングからアフターサポートまで含めた顧客接点全体の管理を目的として導入され、既存顧客の囲い込みやアップセル・クロスセルの最適化に寄与します。

MAの主な機能

MAは見込み客を効率よく獲得し育成するための様々なマーケティング機能を統合したツールです。

具体的には、見込み客の行動追跡(トラッキング)機能により、自社サイト上でどのページを閲覧したか、メールを開封したかなどのデータを蓄積します。その上で、条件に応じてメール配信やコンテンツ提供を自動実行するシナリオ機能、見込み客の興味度合いを数値化するスコアリング機能などにより、有望度の高いリードを抽出します。

例えば、MAを使えば大量の見込み客リストに対して定期的にメールマガジンを配信しつつ、それぞれの反応をスコアリングできます。スコアが高く自社商品への関心が強いと判断されたリードだけを営業担当(CRM側)に渡すことで、営業の効率化につなげることができます。また、Webフォームやランディングページ作成機能、SNS連携によるリード獲得、さらには匿名訪問者を企業単位で特定する機能を持つMAツールもあります。

これらにより、商談化前のリード育成プロセスを自動化し、マーケティング担当者の作業負荷を軽減しながら質の高い商談機会を創出するのがMA導入の狙いです。

クロスリスティングでは自社プロダクトの提供だけでなく、お客様のビジネス環境に応じた最適なソリューションのご提案、導入支援も行っています。CRM、MAの導入でお困りでしたら、お気軽にご相談ください。

⇒ サービス紹介資料のダウンロードはこちら

MAツールの導入や乗り換えを検討中のマーケティング担当者の方へ、自社にとって最適なMAツールの選び方をご紹介します。ダウンロードは無料です。

⇒ 解説資料のダウンロードはこちら

CRMとMAを連携させるメリット

CRMとMAは単体でも効果を発揮しますが、連携させることでマーケティングと営業を一気通貫でつなぎ、さらなる相乗効果を生み出せます。ここでは、CRM–MA連携によって得られる主なメリットを紹介します。

リードから顧客へのスムーズな引き渡し

MAで獲得・育成した見込み顧客情報をシームレスにCRM(営業部門)へ引き継ぐことで、熱度の高まった商談見込み客を逃さずフォローできます。

例えば、MA上でスコアが一定以上のリードを自動で営業担当に通知・アサインする仕組みを構築すれば、タイムリーに営業アプローチが可能です。マーケティング部門から営業部門への引き渡しミスが減れば、競合他社に見込み客を奪われるリスクの低減につながり、結果として顧客増加や売上アップという成果をより確実なものにできます。

顧客の購買行動を一貫してフォロー

CRMとMAを連携すると、見込み客から顧客に至るまでの顧客行動データを一元化できます。マーケティング段階のWeb閲覧履歴やメール反応データと、営業段階の商談履歴や購入履歴を結び付けることで、顧客の興味関心に応じた最適なフォローが可能になります。

例えば、ある見込み客がMA経由で資料請求し、その後営業提案を受けて顧客化した場合、その顧客の興味を持ったコンテンツや参加したセミナー情報をCRM上で閲覧できれば、営業担当は背景を踏まえた提案やアフターフォローを実施できます。こうした顧客ジャーニー全体の可視化により、マーケと営業の垣根を越えた一貫した顧客対応が実現します。

商機の取りこぼし防止

MAで蓄積したデータをCRMと共有することで、休眠顧客や未アプローチ顧客の発見にも役立ちます。例えば、一定期間接点が途絶えた見込み客リストをMA上で抽出し、再アプローチキャンペーンを実施するといった施策をCRMの顧客情報と組み合わせて行えます。過去に自社から離れてしまった顧客でも、別商材の提案や購入タイミングを変えてコンタクトすることで再度取引につなげられる可能性があります。このようにCRM×MAの連携は機会損失の削減につながります。

部門横断のマーケティング施策

MAはマーケ部門、CRMは営業部門というように社内で管理範囲が分断されているケースでも、両ツールを連携してデータを共有すれば組織横断で顧客情報を活用できます。

例えば、マーケ部門が持つ見込み客データと営業部門が持つ顧客データを突合させれば、既存顧客向けのアップセル施策や見込み客へのナーチャリング施策を協調して計画できます。マーケと営業が同じ顧客情報プラットフォームを参照することで、部門ごとにバラバラだった顧客アプローチが統合され、結果として一貫性のある顧客体験を提供できるようになります。組織のサイロ化を防ぎ、情報共有を円滑にする点も連携の大きなメリットです。

以上のように、CRMとMAを連携することでマーケティング施策の精度向上や営業効率化、顧客機会の最大化が期待できます。特にBtoBビジネスではマーケで育成したリードを営業がクロージングするまで長期間にわたることも多いため、この連携によりマーケ・営業一丸となった継続的なフォロー体制を築ける点は大きな利点です。

CRMとMA連携時の注意点

便利なCRM–MA連携ですが、適切に連携設定をしないと効果が半減してしまう場合もあります。以下に、よくある失敗例に基づく連携時の注意ポイントを挙げます。

ツール間のデータ連携可否を事前確認

既にどちらかのツールを導入済みで後からもう一方を追加するケースでは、データがシームレスに連携できるか必ず事前に確認しましょう。

例えば、使っているCRMに特定のMAが連携非対応だと、せっかく顧客情報を繋ごうとしても自動連携できず手作業が発生する恐れがあります。実際、後付け導入で両者のデータ紐付けに失敗し、「片方のシステム上で更新された情報がもう片方に反映されない」といった事態が起きがちです。

そのため、新規導入時にはAPI連携やプラグイン対応状況を確認し、可能なら最初から相互連携を見据えて同時導入することが望ましいでしょう。

重複データの除去と管理

CRMとMA双方で同じ顧客情報が存在すると、統合後に重複データが発生する可能性があります。重複した情報が残っていると正確な分析ができず、施策効果の判断を誤る原因になります。そこで、連携する際はデータクレンジング機能(重複レコードの自動検出・統合機能)の有無を確認し、必要に応じて統合作業を行いましょう。

例えば、同じ企業の担当者が部署違いで別々に登録されている場合などは、名寄せ(マージ)して一つの顧客として管理するルールを決めておく必要があります。ツール側に重複削除機能があれば活用し、無い場合でもエクスポートしての一括整備などを行ってデータの一貫性を保つことが重要です。

社内のデータ更新フロー統一

ツールを連携しても、社内ルールが統一されていないと情報齟齬が生じます。

例えば、営業部門では既に「受注済み(顧客)」になっているのに、MA側ではステータスが更新されず「見込み客」のままメール配信してしまった、というミスが起こりえます。これでは顧客に失礼な対応となり信用低下につながりかねません。

したがって、顧客ステータスの更新手順を統一し、受注や契約など重要イベント発生時にはCRM・MA両方で正しく反映されるよう、運用ルールを決めておきましょう。人為的な更新漏れを防ぐため、可能な限り自動連携やワークフローでステータス同期する設定を利用するのも有効です。

セキュリティとプライバシーへの配慮

CRMとMAはいずれも顧客の個人情報や行動データを扱います。連携に際しては情報の扱いが適切か(不要な部署にまで閲覧権限が広がっていないか、通信経路は暗号化されているか等)点検することも忘れないでください。

特にMAで取得したメールアドレスなどをCRMに渡す際には、プライバシーポリシーに沿った目的で利用することを社内で徹底し、顧客からの同意を得ている範囲で活用することが重要です。また、連携によってデータ漏洩リスクも広がるため、アクセス権限管理やIP制限などのセキュリティ設定も見直しましょう。

以上のポイントに注意しつつ、CRMとMAを連携すれば、せっかく構築した仕組みの効果を最大化しつつリスクを低減できます。導入前の入念な確認と運用ルール策定が成功のカギです。

クロスリスティングでは自社プロダクトの提供だけでなく、お客様のビジネス環境に応じた最適なソリューションのご提案、導入支援も行っています。CRM、MAの導入でお困りでしたら、お気軽にご相談ください。

⇒ サービス紹介資料のダウンロードはこちら

MAツールの導入や乗り換えを検討中のマーケティング担当者の方へ、自社にとって最適なMAツールの選び方をご紹介します。ダウンロードは無料です。

⇒ 解説資料のダウンロードはこちら

代表的なCRM・MAツールの比較

現在、市場には数多くのCRM・MAツールが存在します。ここでは代表的なCRMおよびMAツールとして、以下の5つを取り上げます。

- Salesforce(セールスフォース)–世界シェアトップクラスのCRM

- HubSpot(ハブスポット)–オールインワン型のCRM+MAプラットフォーム

- Marketo(マルケト)–BtoB向け高機能マーケティングオートメーション

- SATORI(サトリ)–国産のマーケティングオートメーション

- Sansan(サンサン)–名刺管理に特化した国産CRM

それぞれ特徴が異なり、企業の規模・業種や目的に応じて適したツールも変わります。以下の表に、5ツールの種別と主な特徴をまとめました。

| ツール名 | 種類・分類 | 主な特徴・機能(強み) |

|---|---|---|

| Salesforce(セールスフォース) | CRM(SFA/営業支援を含む) | 世界No.1のクラウド型CRMプラットフォーム。営業支援機能が充実し、高い拡張性と連携性により、多様なビジネスニーズに対応する総合的なプラットフォームを提供するが、導入・運用コストが高く、専門知識が必要。 |

| HubSpot(ハブスポット) | CRM+MA統合型 (オールインワン) | マーケティング、営業、カスタマーサービス機能を一体化したプラットフォーム。無料版があり中小企業でも導入しやすく、UIが直感的で扱いやすいのが特徴。インバウンドマーケティング向けの機能が充実しているが、エンタープライズ向けの高度な機能はやや弱い。 |

| Marketo Engage(マルケト エンゲージ) | MAツール (Adobe社) | BtoBマーケティング向けの代表的なMAツール。高度なリードスコアリング、ナーチャリング、ABM機能を備え、大企業で多く採用。主要なCRMと連携でき、マーケティング施策のROIを可視化できるが、専用CRMはなく、UIが専門的で習熟に時間がかかり、コストも高め。 |

| SATORI(サトリ) | MAツール (国産) | 匿名の見込み顧客にもアプローチ可能な国産MAツール。Webサイト訪問企業を特定し、適切な情報提供を行うことで、問い合わせに繋げられる。マーケティング初心者でも扱いやすく、国内サービスとの連携も豊富で、料金体系は従量課金制。 |

| Sansan(サンサン) | CRMツール (名刺管理特化) | 業界最大手の名刺管理システム。紙・デジタル名刺やメール署名から顧客情報をデータ化し、一元管理。高精度なデータ化により、個人管理の名刺を組織の資産に変え、部署間で共有できる。Salesforceや各種MAツールとAPI連携し、名刺を起点としたリード情報を活用可能。 |

上記は各ツールの一部特徴であり、実際には他にも多様な機能があります。また、価格体系(例:HubSpotやBowNowは無料プラン有、Marketoは高額なエンタープライズ向け等)や提供形態(クラウド/SaaS型、オンプレミス型)なども選定の際に考慮が必要です。

各ツールの選定にあたっては、自社の規模・予算、目的に合ったものを選ぶことが重要です。例えば、「とにかく営業案件管理を強化したい」のであればSalesforceなどSFAに強いCRMが候補になりますし、「まずマーケ施策を自動化して見込み客を増やしたい」のであれば国産含め使いやすいMAツール(SATORIやHubSpotなど)が向いているでしょう。

CRM・MAツールの選び方(導入ポイント)

数あるCRM/MAツールの中から自社に最適なものを導入するには、自社の課題や目的に照らした選定基準を明確に持つことが大切です。以下に、導入時に押さえておきたい代表的な選定ポイントを整理します。

導入目的・課題の明確化

何のためにCRM/MAを導入するのか、まず社内で目標を共有します。

例えば「新規リードを年間○件創出したい」「顧客のリピート率を△%向上させたい」など具体的なKPI設定があると、必要な機能も見えてきます。ツールの豊富な機能に惑わされる前に、自社が求めるものと機能が合致しているかを確認しましょう。目的に合わない高機能なツールを選んでも持て余してしまうため、「やりたいこと」と「ツールでできること」が一致しているかが選定の第一ポイントです。

自社のビジネス形態への適合

BtoBとBtoCではマーケティングプロセスが大きく異なるように、自社の業種・顧客特性に合ったツールかを確認します。

例えば、BtoB企業であれば企業単位の管理や商談管理機能、名刺管理との連携が重要になるでしょう。一方でBtoC大量消費財ビジネスであれば、数百万件規模の消費者データを扱えるスケーラビリティや、購買履歴に基づくセグメントマーケティング機能が必須です。ツール提供ベンダーのサイトで同業界の導入事例が紹介されているか確認すると、自社にフィットするか判断しやすくなります。

必要な機能の有無

目的達成に必要不可欠な機能に絞ってチェックします。たとえばMAであれば「匿名客のトラッキングができるか」「スコアリング機能はあるか」、CRMであれば「問い合わせ管理やチケット機能は必要か」などです。特に外せない機能がある場合、それが搭載されていないツールは候補から除外します。逆に言えば、「なくてもよい機能」が多いツールはオーバースペックの可能性が高いので注意しましょう。

操作性・導入ハードル

現場のメンバーが使いこなせるかも重大なポイントです。高機能でも現場に定着しなければ意味がありません。UIが直感的か、日本語対応は十分か、学習コストはどの程度か、といった観点で操作のしやすさを評価します。初めてMA/CRMを導入する場合は、設定から運用開始までスムーズに進められるか、不安な場合は実際のデモやトライアル版で使用感を確かめるとよいでしょう。

また、自社のITリテラシーに照らして、カスタマイズや開発が必要になりそうなツールは避け、なるべくシンプルに導入できるものを選ぶこともポイントです。

他システムとの連携要件

既に社内に基幹システムや別のCRM/MAが存在する場合、それらとデータ連携が可能か事前に確認します。例えば「今はExcelで顧客管理しているが将来ERPと統合したい」「Webフォームからの問い合わせデータを自動取り込みしたい」等、将来的な連携ニーズも含めて整理し、それに対応できるツールを選びます。

主要なクラウドサービス同士であれば連携実績も多いですが、ニッチな組み合わせだと難しい場合もあるため、ベンダーの営業に確認するのが確実です。特に既存の営業支援SFAと新規MAを繋ぐようなケースでは、両者の親和性が選定の重要ポイントになります。

コストとROI

ツール導入にかかる初期費用や月額費用が予算と見合っているかも現実的な判断基準です。高機能なほど費用も高くなる傾向にあります。単純に価格だけで選ぶのは危険ですが、自社のマーケティング投資対効果を試算した上でペイするか検討しましょう。また、ユーザー数課金なのかリード数課金なのか、追加機能の有償オプションはあるか、といった料金体系の違いも踏まえて比較します。

サポート体制・コミュニティ

初期導入時の設定支援や、運用中の問い合わせ対応など、ベンダーのサポート体制も確認しておきます。日本語でのサポート有無、専任のカスタマーサクセス担当が付くか、定期的な研修・勉強会があるかなど、安心して使い続けられるかをチェックします。国産ツールであれば国内向けのサポートは手厚いケースが多いです。

また、ユーザーコミュニティ(ユーザー会やオンラインフォーラム)が活発かどうかも、有益な情報交換ができる場として重要でしょう。

導入実績・事例

自社と同業界・同規模の企業での導入事例があるかを調べるのも有効です。似たような課題を持つ企業がそのツールで成功していれば、具体的な活用イメージが掴みやすくなります。ベンダーの事例紹介ページや問い合わせで事例を教えてもらい、自社への適用可能性を検討しましょう。

以上のポイントを総合的に勘案し、自社にフィットするツールを選定することが重要です。ツール選びに迷ったら、各社が提供するトライアル版やデモンストレーションを実際に使ってみて、操作感や機能網羅性を比較することをおすすめします。

CRM・MA導入のよくある失敗例・注意点

最後に、CRMやMAを導入する際に企業が陥りがちな失敗パターンと、その対策について解説します。せっかく高機能なツールを導入しても、使い方を誤ると思うような成果が出ないばかりか、場合によっては顧客に悪影響を及ぼすこともあります。以下に典型的な失敗例を挙げ、その教訓をまとめます。

導入目的が不明確なまま突き進む

ツール導入そのものが目的化してしまい、「何を達成するためのMA/CRMか」を明確にしないままプロジェクトが進行すると失敗しやすいです。例えば、「とりあえず流行っているからMAを入れたが、具体的な活用シナリオが描けず宝の持ち腐れ」というケースです。対策として、導入前に目的とKPIを定め、それを実現するためのプロセス設計を行いましょう。目的が共有されていれば、ツール設定や運用方針もブレずに済みます。

プロセスやコンテンツの準備不足

ツールを入れれば魔法のように成果が出ると誤解し、必要な下準備を怠ることも失敗要因です。特にMA導入でありがちなのが、十分なリード(見込み客)数やコンテンツ資産がないのに高機能なMAを入れてしまい、活用しきれないケースです。前提となるマーケティング施策(例えば定期メルマガやホワイトペーパーなど)が未整備だと、MAの自動化シナリオを回せません。

同様にCRMでも、営業プロセスが未整備なのにCRMを導入すると現場が混乱します。ツール導入前に現行業務プロセスを見直し、必要なデータやコンテンツを用意しておくことが肝要です。

担当者・体制の不備

導入したものの「誰が運用するのか」が曖昧な場合、ツールはすぐに形骸化します。例えばMAではマーケ担当者が他業務と兼任で手が回らず放置、CRMではデータ入力の手間を嫌って営業担当が使わない、といった事態です。

これを防ぐには、専任または責任者の配置と、現場メンバーへの教育・トレーニングが欠かせません。初期段階で全員にツール研修を実施し、使いこなせるようサポートしましょう。また、運用状況を定期的にチェックし、入力漏れや活用不足があれば早期にテコ入れすることも必要です。

部門間で期待値や役割分担が不一致

CRMやMAの導入は営業・マーケ・カスタマーサクセスなど複数部署にまたがるプロジェクトです。ここで連携が取れていないと、「マーケは良質なリード獲得を期待していたのに営業はフォローせず放置」など相互不満が生じます。特にMAと営業活動の境界線が曖昧なままだと「どこまでを自動メールでフォローし、どのタイミングで営業に引き継ぐか」が決まらず混乱します。

対策として、部署横断のプロジェクト体制を組み、各部門の役割と連携ルールを事前に合意しておきましょう。例えば「スコア○点以上になったら営業連絡」「商談化したらMAからは外す」といった取り決めを明文化し、システムにも反映させます。

データ品質の低下・分断

ツール導入時に既存データをそのまま流し込んだ結果、重複や誤情報が多く、分析に使えない――これはCRM導入で起こりがちな失敗です。また、CRMとMAが連携していないために顧客情報が分断され、「どれが最新の顧客データかわからない」という事態も失敗例としてあります。

これらを防ぐには、データクレンジングと統合設計をしっかり行うことです。インポート前に重複排除・項目正規化を実施し、連携後も定期的にデータチェックする運用を定めます。データはツール活用の基盤なので、「入れる前に整える、運用しながら磨く」を徹底しましょう。

ユーザーの不使用・形骸化

CRM導入において最も多い失敗は「現場に使われない」ということです。ある調査では「CRM導入の9割近くが失敗」とされ、その主因はユーザー(営業担当など)がビジネス拡大に資する形で使いこなせていないことにあると報告されています。入力が手間なだけで営業の役に立たない、と現場に思われてしまえば、誰も使わずシステムは死蔵されます。

この対策としては、現場目線でメリットを感じられる仕組みにすることです。例えばCRMに入力すれば上司からのレポート提出が不要になる、顧客情報を共有することで自分が休んでも他の人が引き継げる、といった利点を伝えます。また、入力項目を最小限に絞り可能な限り自動取得(名刺スキャンやメール連携など)するなどして、現場の負担を減らす工夫も重要です。

過度な期待と運用怠慢

「高額なツールを入れたのだからすぐ成果が出るはず」といった過度な期待も禁物です。特にMA導入企業には、あたかもMAが“魔法の箱”であるかのような幻想を抱いてしまうケースがあります。しかし実際には前述したように、シナリオ設計やスコア設定、コンテンツ作成など人間側の努力があって初めてツールは威力を発揮します。

運用開始後も、配信メールが迷惑メールに振り分けられていないか、コンテンツは適切か、顧客データの保護は万全か等を定期的に点検・改善する必要があります。ツール導入後に「後は勝手にやってくれるだろう」と放置すると、せっかくの投資が無駄になるだけでなく、顧客からの信頼を損ねるリスクもあります。常にPDCAを回しながら活用していく姿勢が大切です。

以上の失敗例から学べることは、ツールはあくまで手段であり、それ自体が目的ではないということです。CRMやMAを導入することで社内の業務プロセスや顧客対応が良くなるよう、導入前から運用後まで一貫して組織的な取り組みが求められます。ツールの成功活用には、経営層の後押しと現場の納得感を得つつ、地道な設定・運用改善を積み重ねることが何より重要と言えるでしょう。

クロスリスティングでは自社プロダクトの提供だけでなく、お客様のビジネス環境に応じた最適なソリューションのご提案、導入支援も行っています。CRM、MAの導入でお困りでしたら、お気軽にご相談ください。

⇒ サービス紹介資料のダウンロードはこちら

MAツールの導入や乗り換えを検討中のマーケティング担当者の方へ、自社にとって最適なMAツールの選び方をご紹介します。ダウンロードは無料です。

⇒ 解説資料のダウンロードはこちら

CRM・MAツールの導入事例(弊社の支援事例)

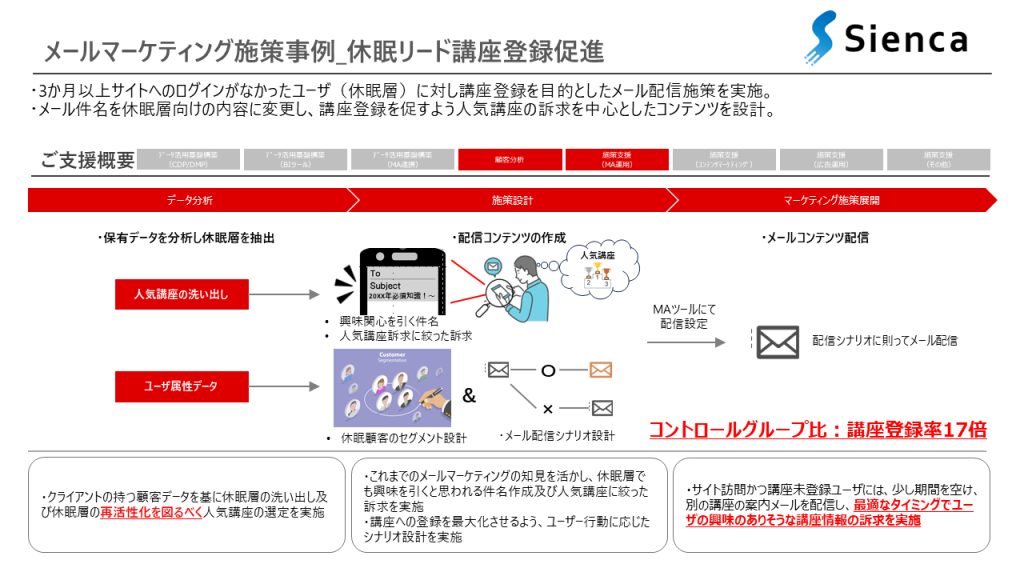

- 3か月以上サイトへログインしていない休眠ユーザーに対して、講座登録を促すメールマーケティング施策をMAを使い実施。

- 休眠ユーザー向けに特化したメール件名と、人気講座の訴求を中心にしたコンテンツを用い、ユーザー行動に基づいたシナリオで講座情報を提供。

- この結果、講座登録率がコントロールグループ比で17倍に増加

クロスリスティングでは自社プロダクトの提供だけでなく、お客様のビジネス環境に応じた最適なソリューションのご提案、導入支援も行っています。CRM、MAの導入でお困りでしたら、お気軽にご相談ください。

⇒ サービス紹介資料のダウンロードはこちら

MAツールの導入や乗り換えを検討中のマーケティング担当者の方へ、自社にとって最適なMAツールの選び方をご紹介します。ダウンロードは無料です。

⇒ 解説資料のダウンロードはこちら

まとめ

CRMとMAは、顧客の異なるライフサイクルフェーズを担うツールですが、それぞれの強みを理解し連携活用することで、企業のマーケティング・営業活動を飛躍的に効率化できます。CRMでは既存顧客との関係深化やリピート促進を図り、MAでは新たな見込み客との接点拡大と育成を自動化します。両者は対極にあるのではなく、マーケティングファネルの上流と下流を補完し合う関係にあります。

本レポートで比較したように、ツール選定にあたっては自社の目的や規模に合ったものを選ぶことが成功への第一歩です。そして導入後は、社内体制の整備・ルール策定や継続的な運用改善が欠かせません。CRM/MAツールを使いこなすことができれば、顧客へのアプローチはタイムリーかつパーソナライズされ、結果として見込み客の効率的な顧客化や顧客ロイヤルティ向上という大きな成果につながるでしょう。

顧客中心のビジネスが求められる現代において、CRMとMAの適切な活用は競争優位を築く重要な要素です。自社の状況に合わせて両ツールの力を最大限引き出し、売上拡大と顧客満足度向上につなげていきましょう。