AI Overviewsとは?SGEとの違いや検索結果で参照されるための対策ポイントを解説

「AI Overviewsって何?」「SGEと何が違うの?」

最近、Google検索の結果に“AIが生成した要約”が表示される場面を見かけた方も多いのではないでしょうか。

これは、Googleが新たに導入を進めている「AI Overviews」という機能です。従来の検索結果とは異なり、複数の情報源をもとにAIが自動で要点をまとめてくれるこの仕組みは、検索体験そのものを大きく変えつつあります。

一方で、SEO担当者にとっては「検索1位なのにクリックされない」「AIの回答に自社が載らない」といった新たな課題も出てきています。

本記事では、AI Overviewsの基本的な仕組みやSGEとの違い、SEOへの影響、そして表示されるための具体的な対策までをわかりやすく解説します。

AI時代のSEOを理解する第一歩として、ぜひ参考にしてください。

AI Overviewsとは?

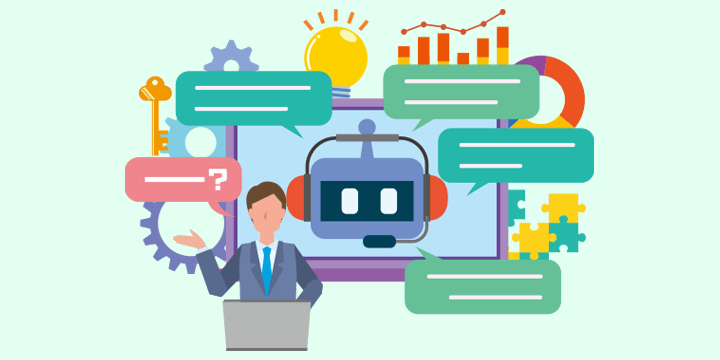

AI Overviewsとは、Google上でのユーザーの検索に対してAIが複数の情報を要約し、自動で回答を提示する機能です。

AI Overviewsの表示

以前は「SGE(Search Generative Experience)」という名称でテストされていましたが、2024年5月に米国で「AI Overviews」として正式リリースされ、2024年8月からは日本でも本格展開が始まりました。

現在は一部の国・地域でのみ提供されていますが、対応範囲は今後順次拡大される予定です。

なお、AI Overviewsはユーザーが特別な操作をしなくても、デフォルトで表示されるようになっています。

つまり、検索結果にAI Overviewsが表示されるかどうかは、ユーザー側の設定ではなく、Googleの判断に委ねられているということです。

SEO担当者としては、AI Overviewsに自社の情報が取り上げられるか否かが、流入数に大きく影響する新時代に突入したといえるでしょう。

SGEとは?AI Overviewsとの違いは?

SGEとは、Googleが2023年に試験的に導入した生成AIによる検索体験のプロトタイプです。

そして、SGEは2024年5月のアップデートをもって「AI Overviews」へと名称変更され、一般ユーザー向けに本格展開されるようになっています。

つまり、「AI Overviews=旧SGE」といえます。

AI Overviewsが表示されやすいクエリ

AI Overviewsは、すべての検索クエリに表示されるわけではなく、Googleが「要約が有益」と判断した特定のクエリに対して優先的に表示されます。

主に、以下のような情報収集系・複合的な意図を含むクエリで出現しやすい傾向があります。

| クエリの種類 | クエリの例 |

|---|---|

| 比較・検討クエリ | 「〇〇 おすすめ」 「〇〇 ランキング」 「〇〇 人気」 |

| Why系クエリ | 「〇〇 とは」 「〇〇 意味」 |

| How系クエリ | 「〇〇 やり方」 「〇〇 作り方」 「〇〇 方法」 |

| 複雑なニーズを含むクエリ | 「〇〇 選び方」 「〇〇 〇〇 違い」 |

これらのクエリでは、従来の検索結果よりもAIの要約による迅速な回答提示が有効と判断されやすく、AI Overviewsが表示される確率が高くなります。

AI Overviewsが表示されにくいクエリ

AI Overviewsは、すべての検索クエリに表示されるわけではありません。

Googleは、AIによる要約がかえってユーザー体験を損なうと判断した場合には、AI Overviewsを表示しない設計にしています。

たとえば、以下のようなクエリには、AI Overviewsが表示されにくい傾向があります。

| クエリの種類 | クエリの例 |

|---|---|

| 商標名や特定サービス名など、答えが明確なクエリ | 「ChatGPT」 「Amazonプライム料金」 |

| 速報性が求められるニュース系クエリ | 「地震速報」 「株価 最新」 |

| 購買意欲が高い“今すぐ系”クエリ | 「MacBook Pro 最安値」 「〇〇クーポン」 |

これらのクエリでは、従来の検索結果が表示されやすく、SEOの影響範囲も従来通りであることが多いです。

なお、AI Overviewsの表示について、日々更新されており「先月はAI Overviewsが表示されていなかった」というキーワードであっても、直近でAI Overviewsが表示されるようになっているケースもあります。

そのため、AI Overviewsを意識したAIO(AI Optimization)やSEOに取り組む場合は、日ごろからクエリの検索結果を確認することが大切です。

AI OverviewsがSEOに与える影響

AI Overviewsは、ユーザーの検索体験を大きく変える一方で、既存のSEO施策にも無視できない影響を与え始めています。

ここからは、AI Overviewsによって起こり得るSEO上の具体的な変化を3つの観点から見ていきましょう。

検索1位記事のCTR低下

AI Overviewsにより、検索1位の記事であってもクリック率(CTR)が下がる傾向が報告されています。

理由は明確で、Googleが生成するAIの要約が検索結果の最上部、つまり検索1位よりも上に表示されるからです。

これにより、上位表示されているにもかかわらず、「従来より流入が減っている」と感じるサイト運営者も少なくありません。

SEO担当者としては、「検索1位を取れば安心」という常識が崩れつつある現状を踏まえ、“クリックされる工夫”やAIでの引用対策(AIO・GEO)を含めた施策設計が求められるようになっています。

ゼロクリック検索によるトラフィック減少

AI Overviewsの影響でもうひとつ注目すべき変化が、ゼロクリック検索の増加です。

ゼロクリック検索とは、ユーザーが検索結果ページに表示されたAI要約を見て満足し、リンクをクリックしないまま離脱する現象を指します。

GoogleがAI Overviewsを通じて「答え」を先に表示してしまうことで、検索意図が満たされてしまい、サイト訪問に至らないケースが以前より増えているのです。

特に以下のようなクエリはユーザーがゼロクリック化しやすく、トラフィック減少のリスクが高い傾向にあります。

- 「〇〇のやり方」「〇〇とは」など定義型の疑問

- 比較・おすすめなどの簡易要約が有効なテーマ

そのため、今後は「SEOで上位表示される」ことだけをゴールにせず、AIの要約文中で自社が取り上げられること自体を価値と捉える視点が重要になるでしょう。

AI検索に対する施策の多様化

最近ではAI Overviewsの登場により、従来のSEO対策に加えてAI特化型の最適化施策が求められるようになっています。

特に、以下のような施策が注目を集めており、さまざまな企業が対策やコンサルティングサービスなどに乗り出しています。

GEO(Generative Engine Optimization)

生成AI検索での回答内に表示されることを目的とした最適化施策。

LLMO(Large Language Model Optimization)

ChatGPTなどの大規模言語モデルに引用・記憶されるための施策。

AIO(AI Optimization)

AIに自社情報を正確に理解・処理させるための文構造・メタ情報の最適化施策。

これらの対策はそれぞれ焦点が異なるものの、いずれも「AIがどう情報を拾い、どう答えるか」に着目した戦略という点で共通しています。

今後は、従来のSEOに加え、これらのAI最適化施策を組み合わせることで、AI時代でも情報露出の機会を確保していく必要があるでしょう。

AI Overviewsの土台はあくまでSEO

AI Overviewsの導入後「SEOはもう不要では?」という声も一部で聞かれるようになりましたが、それは大きな誤解です。

AI Overviewsの情報源となっているのは、依然としてSEOで評価されているWebページが中心であり、Googleが信頼性を担保するうえで最も重視しているのは“元のコンテンツ”の質と信頼性です。

実際、AI Overviewsが参照するページの多くは、検索順位が高く、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を備えたサイトであることが明らかになっています。

つまり、AIOやGEOといったAI時代の最適化手法を実践するうえでも、その基盤には従来型のSEOがしっかり整っていることが前提となるのです。

AI時代の対策手法はあくまでも「SEOの進化形」であり、SEOの代替ではないことを忘れずに取り組む必要があります。

AI Overviewsに表示されるためにできる対策

AI Overviewsに自社の情報が掲載されるかどうかは、今後の流入数やブランド露出に大きな影響を与える重要な要素です。

ただし、AI Overviewsに“確実に表示される方法”はGoogleから公式には示されていません。

あくまでGoogleのアルゴリズムとAIが「信頼できる情報源」として認識したサイトやコンテンツが選ばれる形です。

そのため、対策としてはSEOの基本をベースにしつつ、AIが理解・要約しやすい構成や表現を意識することがカギとなります。

ここからは、AI Overviewsに掲載される可能性を高めるための実践的な対策を3つ紹介します。

わかりやすい構成・内容を作成する

AI Overviewsに掲載されるための第一歩は、AIが理解しやすい構造・表現で情報を整理することです。

Googleの生成AIは、ページ内の文章構造や見出し、段落の配置から情報の意味を読み取り、要約を生成します。

そのため、曖昧な構成や長すぎる一文は、AIにとって理解・要約の障壁にしかなりません。

対策としては、以下のポイントを意識しましょう。

- 結論ファーストの文章:最初に要点を伝え、あとから補足する構成

- 1段落1テーマ:1つの段落で複数の話題を混在させない

- 見出し(h2・h3)で論理的に整理された構成:FAQ形式や箇条書きも有効

- 簡潔で平易な語句を使う:業界用語は必要に応じて補足する

たとえば、「〇〇とは?」という見出しの下に、定義を端的に説明した一文があれば、AIが内容を理解しやすく、引用される可能性も高まるでしょう。

E-E-A-Tを意識したコンテンツを作成する

AI Overviewsに取り上げられるためには、情報の「信頼性」がAIに伝わっていることが非常に重要です。

Googleは従来のSEO評価と同様、生成AIの回答生成においてもE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を重視しています。

この4要素を意識することで、AIから「信頼できる情報源」として認識されやすくなります。

具体的には、以下のような対策を行い、E-E-A-Tの向上を目指しましょう。

- 著者情報や運営者プロフィールを明記する

- 一次情報や経験ベースの内容を盛り込む

- 引用・参考リンクを適切に記載する

- 定期的に情報を更新する

AI Overviewsの中で紹介されるには、「この情報は誰が、どんな立場で、どのような根拠をもって発信しているのか」が明確であることが重要です。

構造化データを適切に設定する

構造化データとは、ページ内の情報を検索エンジンやAIが理解しやすいようにラベル付けするためのマークアップ方式です。

Googleの生成AIは、構造化データを手がかりに誰が・何を・どのように書いているかを判断します。

AI Overviews対策として有効な構造化データの例は、以下のとおりです。

| タイプ | 主な用途 |

|---|---|

| Article | 記事の著者・投稿日・ジャンルなどを明示 |

| FAQPage | 質問と回答のペアを明確にし、AIが引用しやすくなる |

| Organization | 会社名・ロゴ・連絡先・公式SNSリンクを記載 |

| Person | 執筆者・監修者のプロフィールや専門性を示す |

たとえば、FAQセクションにFAQPageを設定しておけば、AI Overviewsで自社サイトがQ&A形式で引用される可能性が高まります。

Googleが提供するリッチリザルトテストツールやSchema.orgを活用し、AIに正しく情報を読み取ってもらえる設計を心がけましょう。

今後AI Overviewsに追加される予定の機能6つ

2024年5月の正式リリース以降、GoogleはAI Overviewsの機能強化を続けており、今後も以下のような機能が追加される可能性があります。

- 3つの検索モード

- 複雑な検索クエリへの対応

- 必要な情報のみの生成

- プラン作成への対応

- 動画検索

- 広告掲載

これらの機能は現時点(2025年8月)では日本では未実装のものが多いものの、将来的には日本でも導入される可能性が高いでしょう。

それぞれの機能について、以下で簡単に紹介します。

3つの検索モードの実装

Googleは2024年に米国で、AI Overviewsにおける3つの検索モードを段階的に展開しました。

現在利用できるモードは以下の3種類です。

| モード名 | 特徴・目的 |

|---|---|

| 標準モード | 一般的な要約スタイル。バランスの取れた情報提示がされる。 |

| 簡潔モード | 要点だけを短く提示。すばやく情報を得たいユーザー向け。 |

| 詳細モード | 背景情報や理由などをより深く掘り下げて解説する形式。 |

この機能により、ユーザーは自分の知識レベルや検索意図に合わせて、AI回答の粒度を選べるようになっています。

複雑な検索クエリへの対応

AI Overviewsの強化機能として注目されているのが、複雑な検索クエリへの対応です。

従来の検索エンジンでは、複数の条件や前提を含むクエリには限定的な回答しか得られないことが多く、ユーザー自身が情報を取捨選択する必要がありました。

しかし、最新のAI Overviewsでは、以下のような複雑なニーズにも一括で対応できるよう進化しています。

【複雑な検索クエリの例】

「糖質オフで作れる、30分以内の初心者向け夕食レシピ」

「夜に一眼レフカメラを使って打ち上げ花火をキレイに撮影する方法」

この機能により、ユーザーの情報収集の効率が大幅に向上し、より自然言語に近い検索行動が可能になる見込みです。

必要な情報だけが生成されるように

従来のAI Overviewsでは、検索クエリに対して網羅的に情報を提示する傾向がありました。

しかし、最近のアップデートでは「必要な情報だけを生成する」スタイルにシフトしつつあります。

必要最小限かつ高精度の回答が行われるようになることで、ユーザーがいち早くほしい情報にたどり着けるようになるでしょう。

プラン作成への対応

AI Overviewsは、「答えを探す」だけでなく「具体的な行動プランを提案する」段階にまで進化しつつあります。

その代表例が、検索クエリに応じてAIがプランやスケジュールを生成してくれる機能です。

たとえば、旅行プランや英語の学習プラン、1週間の献立など、AIが複数ステップのプランを提案するケースも登場しています。

動画検索が可能に

AI Overviewsでは、テキスト入力や画像検索だけでなく、スマートフォンで撮影した動画をそのまま検索に使える「動画検索機能」も試験的に導入されています。

たとえば、「パソコンが壊れて動かないが、原因がわからない」といった言語化しづらいトラブルや現象に対しても、視覚情報だけでAIが検索意図を理解し、的確な回答を返すことが可能になる見込みです。

広告掲載が開始

GoogleはAI Overviewsの領域にも広告を掲載する取り組みもスタートしています。

たとえば、「旅行におすすめの観光地」と検索した場合、AI Overviewsが行き先やアクティビティを要約してくれるだけでなく、その下に関連するツアー商品やホテルの広告が表示される、といった仕組みです。

この広告は従来のテキスト広告と異なり、AIが生成した回答の内容と“意味的に関連性が高い”情報として出現するため、クリック率の向上やユーザー満足度の維持が期待されています。

まとめ

本記事では、AI Overviewsの基本情報やSGEとの違い、表示されやすいクエリの傾向、SEOへの影響、そして表示されるための具体的な対策までを詳しく解説しました。

AI Overviewsは、Googleが本格展開を始めた生成AIベースの検索要約機能であり、今後もさらなる進化が見込まれています。

このようにAI時代の検索技術が進歩する中では、ただ上位表示を目指すだけでなく、AIに引用・要約されやすい構造や信頼性を整えることがますます重要になります。

SEOの延長線上にあるAIO・GEO・LLMOなどの新たな施策も視野に入れながら、変化に柔軟に対応していきましょう。