GoogleのAIモードとは?SEOへの影響とゼロクリック検索時代への対策

2025年9月より日本でも提供が始まったGoogleのAIモード。この新機能は、多くの人が慣れ親しんできた検索体験を根本から変える可能性を秘めています。本記事では、AIモードの基本機能から、SEOへの影響、そしてこの変化に対応するための具体的な戦略まで、データに基づいて解説します。

GoogleのAIモードとは?4つの特徴

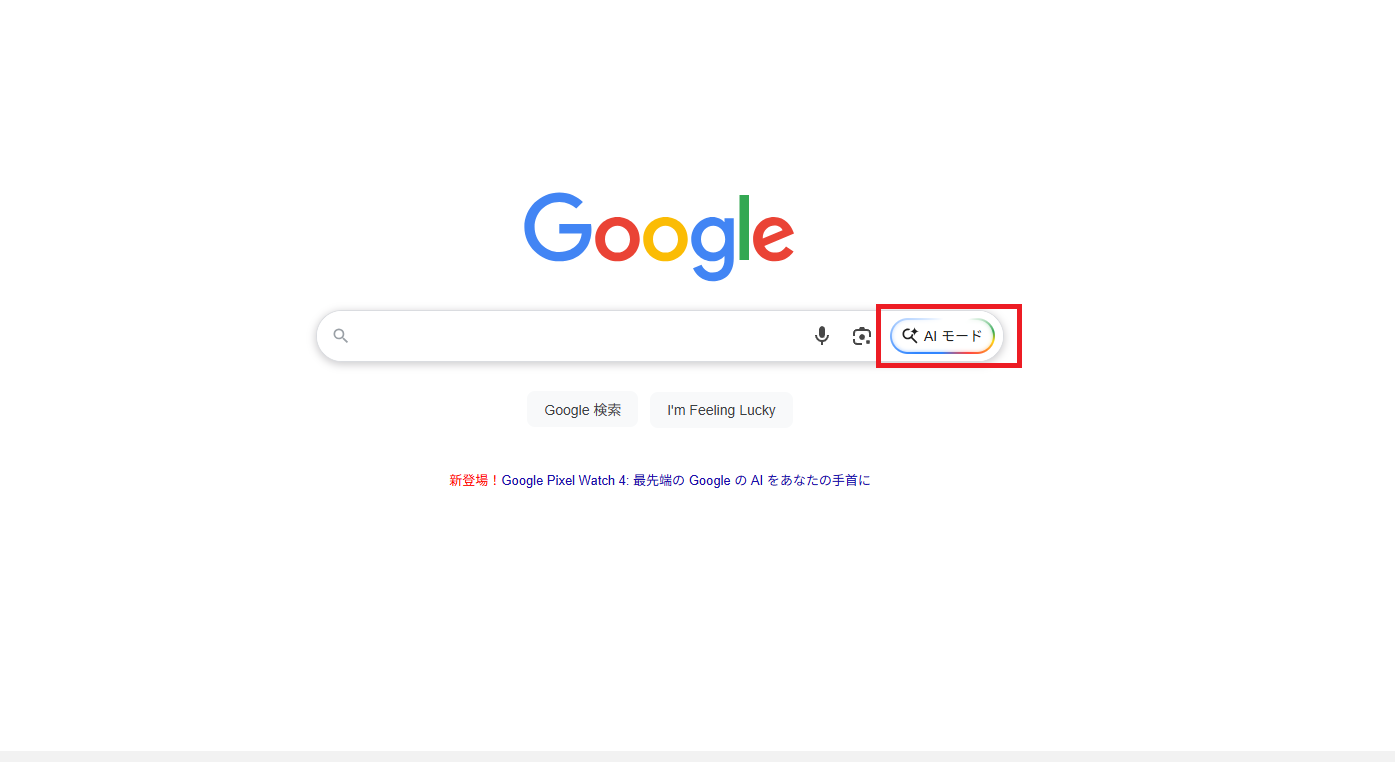

AIモードは、GoogleのGemini 2.5のカスタムバージョンを搭載した、AIファーストの検索体験です。Webページへの青いリンク一覧が表示される通常のGoogle検索とは一線を画す、対話型のAI検索機能として設計されています。

従来、複数回の検索が必要だった長く複雑な質問に対し、AIが包括的で分かりやすい回答を一度に生成することを目的としています。ユーザーはGoogle検索の「AIモード」タブを選択するか、専用URL(google.com/aimode)からアクセスできます。現時点では、ユーザー自身が選択してアクセスする必要がある機能となっています。

AIモードの主な特徴は、以下の4つです。

AIによる要約と回答の自動生成

最大の特徴は、AIが複数の情報源から要約・再構成した回答が表示される点です。

例えば、「最新のSEO対策 おすすめ」と検索した場合、従来の検索では、関連するWebサイトのリンクが並ぶだけでしたが、AIモードでは以下のような回答が即座に表示されます。

ユーザーは複数のサイトを訪問する手間を省き、知りたい情報の核心を迅速に掴めるようになります。

対話形式で検索を深掘り

AIモードは一度の検索で完結しません。まるでアシスタントと会話するように、追加の質問を重ねていくことができます。

最初の質問:

「来週、家族で鎌倉へ旅行に行くので、小学生の子供が楽しめる観光スポットと、座敷のある和食レストランを教えて」

AIの回答:

「来週の鎌倉旅行に向けて、小学生のお子様が楽しめる観光スポットと、ゆったりと過ごせる座敷のある和食レストランをご紹介します。以下はそのリストです」

追加の質問1:

「その中で、雨が降っても楽しめる場所はどこ?」

AIの回答:

「雨天であれば、新江ノ島水族館や鎌倉歴史文化交流館がおすすめです」

追加の質問2:

「水族館の近くにある、おすすめのレストランを教えて」

このように対話を通じて、ユーザーは自分のニーズに合わせて情報を効率的に絞り込んでいけます。これが従来の検索にはなかった大きな利点です。

複雑な質問にも的確に対応する「クエリファンアウト」

「予算3万円以内で、東京駅から1時間圏内、温泉と美味しい海の幸が楽しめる静かな旅館は?」

このように複数の条件が絡み合った複雑な質問に、AIモードは「クエリファンアウト(Query Fan-out)」という技術で対応します。

参考:AI 機能とウェブサイト

クエリファンアウトの仕組みは以下の通りです。

①分解(Decomposition)

質問を「予算:3万円以内」「立地:東京駅から1時間」「条件:温泉」「条件:海の幸」「条件:静か」「種類:旅館」といった検索可能な要素に分解

②並行検索(Parallel Search)

分解した各要素に対して最適な検索クエリを生成し、同時に検索を実行

③統合(Synthesis)

各検索結果を瞬時に照合・統合し、すべての条件を満たす最適な答えを特定

④生成(Generation)

特定した答えを、自然な文章としてユーザーに提示

これは、優秀なリサーチャーが多角的な視点から同時に調査を進めるイメージです。この技術により、AIモードは複雑な質問にも包括的な回答を提示できるのです。

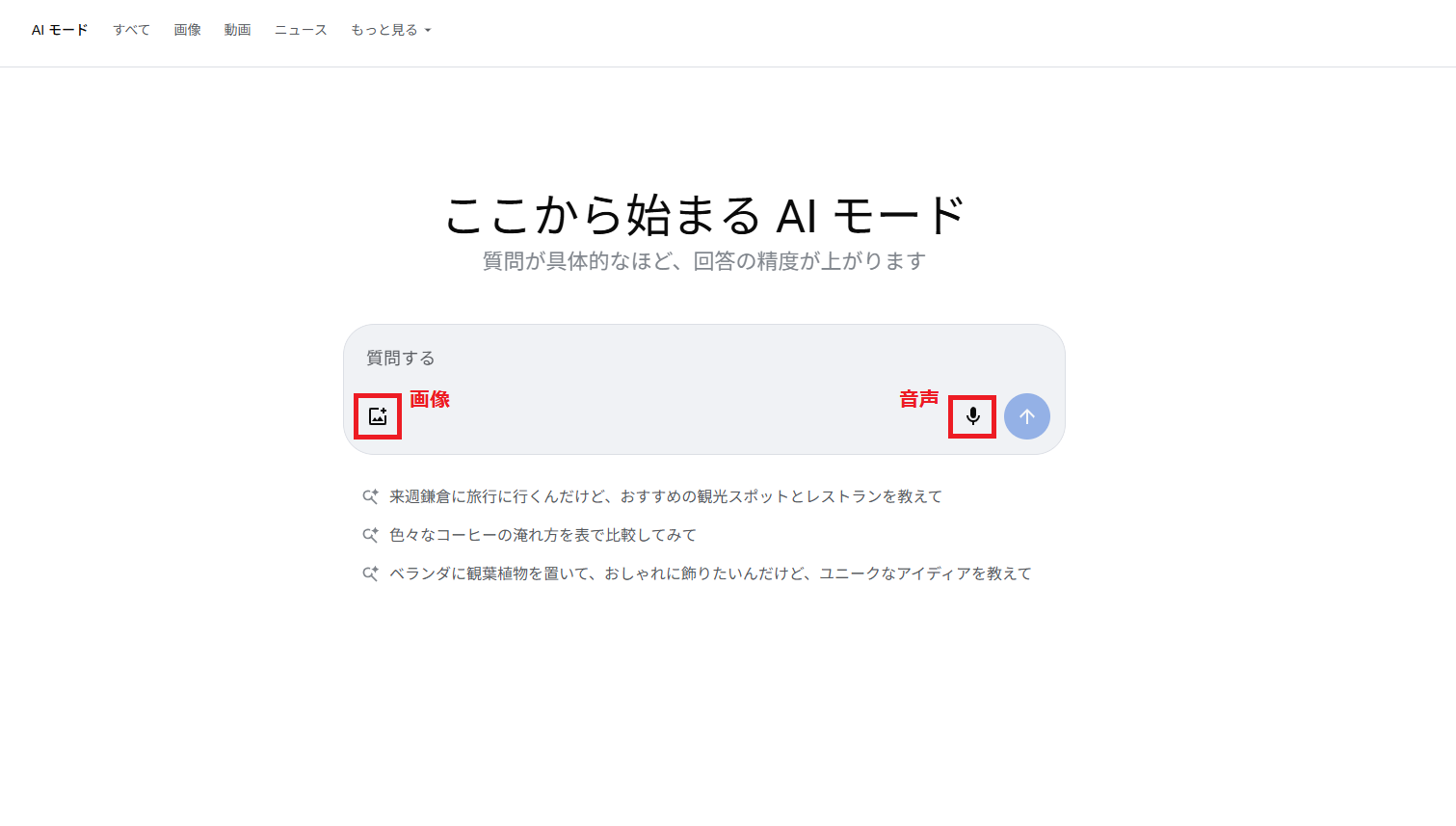

テキスト以外も使える「マルチモーダル検索」

AIモードは、テキストだけでなく、音声や画像を使った検索にも対応しています。

旅行先で見かけた花の名前を知りたい時、スマートフォンでその写真を撮り「この花の名前は?」とAIに尋ねるだけで、答えが得られます。

言葉では表現しにくい疑問も、画像や音声を使うことで解決できるのです。

従来の検索とAIモードの違い

両者の違いを4つの観点から比較してみましょう。

| 比較項目 | 従来のGoogle検索 | Google AIモード |

|---|---|---|

| 得られる結果 | 関連するWebサイトのリンク一覧 | AIが生成した要約済みの回答と参考リンク |

| 質問のしかた | 「鎌倉 おすすめ」のようなキーワード中心 | 「来週鎌倉に行くんだけど、おすすめは?」のような自然な会話文 |

| 情報探しの効率 | 複数のサイトを自分で見て回る必要がある | 1回のやりとりで答えにたどり着きやすい |

| 検索クエリの長さ | 約4.0ワード | 約7.22ワード |

注目すべきは、検索クエリの長さの変化です。Semrushの調査によると、AIモードで使われるクエリの平均的な長さは約7.22ワードであるのに対し、従来検索では約4.0ワードでした。

出典: Semrush Blog – Google AI Mode SEO Impact

これは、ユーザーがAIに対して、より具体的で詳細な状況を説明するようになったことを示しています。つまり、これからのコンテンツは、単一のキーワードで上位を狙うだけでなく、「ユーザーが抱える具体的な悩みや質問(ロングテールクエリ)に、いかに的確に答えるか」という視点が、これまで以上に重要になるということです。

ちなみに、ここで言うワード数は英語圏の概念です。日本語は単語の区切りが不明確なため、単純に単語数で比較するのは難しいですが、おおよその目安として、1ワードを平均2~3文字程度と換算するとイメージしやすくなります。

この換算に基づくと、

- 従来検索(約4.0ワード):約8~12文字程度

- AIモード検索(約7.22ワード):約14~22文字程度

の長さ感となり、AIモードでは「より長く、具体的な文章」で検索する傾向があることがわかります。

AI OverviewsとAIモードの違い

AI Overviews(AIによる概要)とAIモードは、どちらもGoogle検索にAIを組み込んだ機能ですが、目的と提供する体験に大きな違いがあります。

| 観点 | AI Overviews | AI Mode |

|---|---|---|

| 主な役割 | 検索結果の要点をまとめる「要約機能」 | 複雑な質問や深掘りを支援する「対話型アシスタント」 |

| 表示方法 | 従来の検索結果(Serps)の上部に自動的、または条件付きで表示される。 | ユーザーが検索結果から明示的に切り替えることで起動する。 |

| 体験の焦点 | ユーザーの質問に対する簡潔で分かりやすい答えを素早く提供する。 | AIとチャットするように質問を重ね、文脈を理解したまま詳細な情報探索や比較検討を行う。 |

| 例え | 優秀な秘書が要点をまとめてくれるイメージ。 | 頼れるリサーチパートナーと一緒に深く考えるイメージ。 |

AI Overviewsは、通常の検索結果に自動で表示される要約です。あるトピックに関する要点を素早く把握したいときに役立ちます。

一方、AIモードは、ユーザーが自ら選んで起動する対話型の検索体験です。複雑な質問を分解・統合したり、AIと会話しながら情報を深掘りしたり、時には予約や購入のサポートまで得たいときに使います。

AIモードは、AI Overviewsの機能を包含しつつ、その体験をより豊かに、より対話的に拡張したものであると言えます。

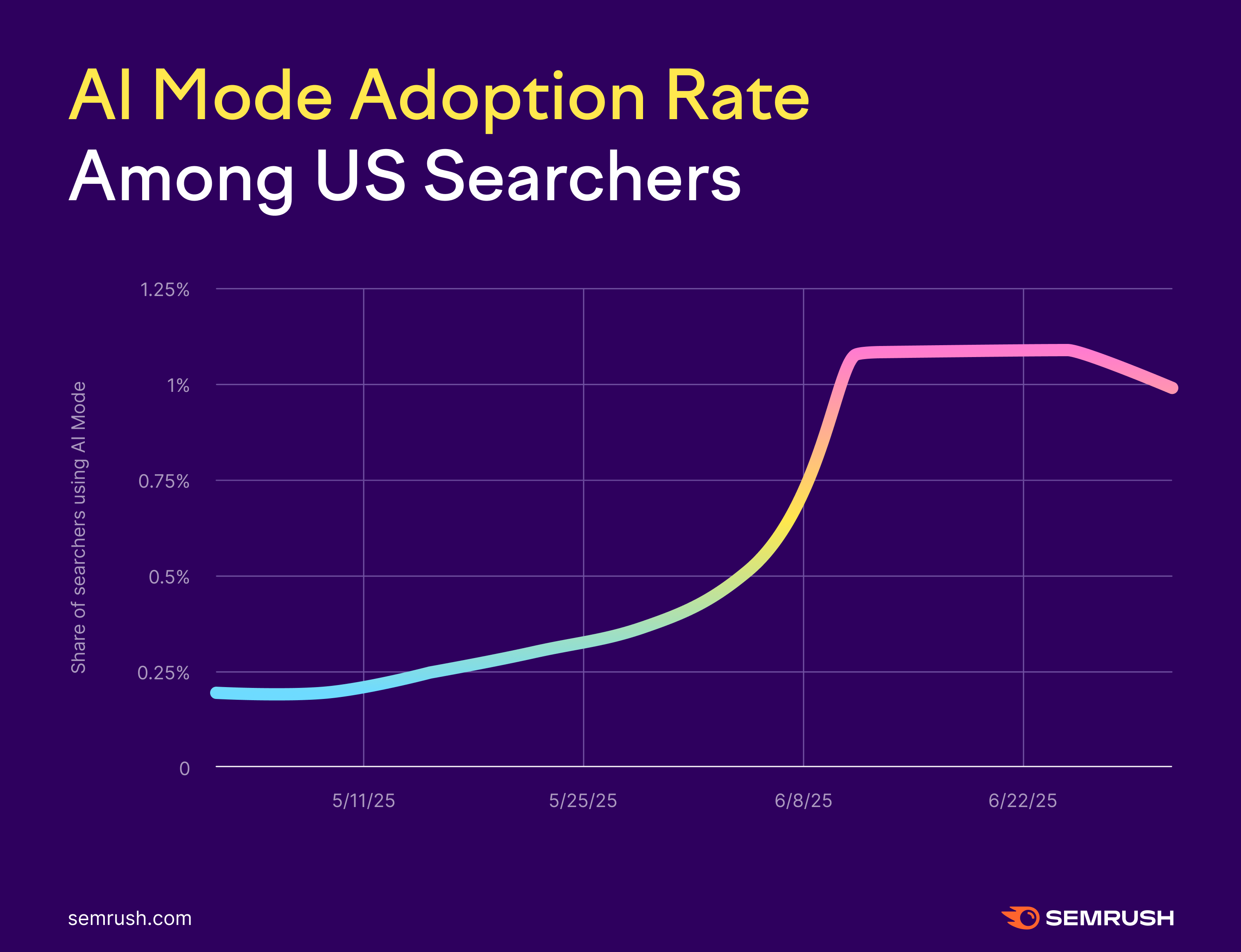

AIモードの現在の普及状況

Semrushの調査によると、2025年7月時点で、Google検索全体におけるAIモードの利用率は約1%です。この調査は、米国でのサービス開始から約2か月間のデータに基づいています。本記事執筆時点(2025年10月)ではもう少し増加している可能性はありますが、それでも1~4%程度の範囲でしょう。

出典: Semrush Blog – Google AI Mode SEO Impact

現在、AIモードは検索結果ページの「AIモード」タブを選択するか、専用URL(google.com/aimode)からアクセスする必要があるオプトイン形式です。通常の検索のデフォルト機能ではないため、利用率はまだ限定的ですが、認知の拡大とともに今後増加していくことが予想されます。

AIモードがSEOに与える影響

便利なAIモードですが、Webサイト運営者やマーケティング担当者にとっては、ビジネスモデルを揺るがしかねない重要な変化をもたらします。AIモードの導入により、従来の検索結果よりもCTR(クリック率)が低下するケースも報告されており、上位表示だけでは十分なトラフィックを確保できないリスクが高まっています。特に「ゼロクリック検索」の増加は、看過できない課題です。

ゼロクリック検索が9割超え

ゼロクリック検索とは、ユーザーが検索結果で答えを得て、Webサイトへのクリックを伴わずに検索を終了することです。その割合がAIモードでは非常に高くなります。

iPullRankの調査によると、AIモードのセッションのうち、外部サイトへのクリックにつながったのはわずか4.5%でした。

出典: iPullRank – Referral Patterns AI Mode

Semrushの調査でも同様の結果が示されており、AIモードのセッションでは平均して92%〜94%がゼロクリックというデータが報告されています。

出典: Semrush Blog – Google AI Mode SEO Impact

なぜこれほどまでにクリックされないのか?

その理由は、AIモードがユーザーの検索意図を深く理解し、複数の情報源から必要な情報を統合して、包括的で満足度の高い回答を一度に生成するためです。ユーザーはAIの回答だけで納得し、追加情報を求めて外部サイトへアクセスする必要性を感じにくくなっています。

通常のGoogle検索におけるゼロクリック率が35~46%程度(出典:Semrush AI Overviews Study: What 2025 SEO Data Tells Us About Google’s Search Shift)であることを考えると、AIモードの92%以上という数値は異常なまでに高いと言えます。これは、広告収益やアフィリエイト収益に依存するメディアや、Webサイトへのトラフィックをビジネスの起点とする企業にとって、AIモードが本格的に普及した場合、ビジネスモデルに根本的な影響を与える変化になるでしょう。

AIはどこから情報を引用しているのか?

トラフィックが減少する一方で、AIの回答に「引用元」として自社サイトが表示されることの重要性は増していきます。では、AIはどのような基準で引用する情報源を選んでいるのでしょうか。

Semrushの調査により、AIの引用ロジックは従来の検索ランキングと必ずしも一致しないことが明らかになっています。

■ドメインレベルの重複率:51〜54%

AIの回答で引用されたWebサイトのうち、同じキーワードの通常検索でトップ10にランクインしていたサイトは約半数。つまり、半分近くは検索上位10位圏外のサイトから引用されている。

■URLレベルの重複率:32〜35%

具体的なページ(URL)まで一致する割合はさらに低く、3分の1程度に留まる。

出典:Semrush Blog –What Is Google AI Mode? (+ How to Optimize for It in 2025)

このデータが示すのは、「これまで検索順位で1位を獲得していても、AIに引用されるとは限らない」という重要な事実です。

一方で、注目すべき相関関係も見つかっています。それは、通常検索で多くのキーワードで上位表示される権威性(ドメインオーソリティ)の高いドメインはAIの回答でも引用されやすいという傾向です。

これは、SEOの評価軸が、個別ページの順位から、サイト全体の専門性や信頼性へと、より重きが置かれるようになる可能性を示唆しています。AIは、そのトピックにおける第一人者や信頼できる情報源として認識されているサイトを、優先的に引用すると考えられます。

AI時代に向けた今後のSEO対策

9割がゼロクリックというデータを見ると、特別な対策が必要だと感じるかもしれません。しかし、現時点(2025年10月)で過度に反応する必要はありません。AIモードの利用率はまだ1%程度であり、かつ、使用するかどうかをユーザー自身が都度選択するオプトイン形式にとどまっているからです。

とはいえ、この変化が本格化する前に、未来を見据えて着実に準備を始めることが重要です。

Googleの公式見解

まず知っておきたいのは、Googleが公式に「AIモードのための特別な最適化は不要」と述べていることです。

Google 検索全般と同様に、AI 機能にも基本的な SEO ベスト プラクティスを適用できます。(…)AI による概要と AI モードのための特別な最適化を行う必要はありませんが、次のようなこれまでの SEO の基本は引き続き重要となります。(…)AI 機能で表示されるために、新たにコンピュータが解読可能なファイルや AI テキスト ファイル、マークアップを作成する必要はありません。また、特別な schema.org の構造化データを追加する必要もありません。

参考:AI 機能とウェブサイト

AI時代への対策として、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の強化やAIが理解しやすいライティングなどがよく語られますが、これらは何も目新しいものではありません。従来からGoogleが提唱し続けてきたSEOの基本そのものですから、あえてここで語ることはしません。それらの基本は、Googleの公式ドキュメントが参考になります。

検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイド

Google の検索エンジンの仕組み、検索結果と掲載順位について

有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成

今後は、小手先のテクニックではなく、「ユーザーにとって本当に価値のある、信頼できる、独自の経験に基づいたコンテンツを作成する」という本質が、AIによってさらに厳しく、そして正当に評価される時代が来るでしょう。

AIモードに引用されるための確実な方法は誰にもわかりません。過度にハック的なテクニックや、AI専用のWebサイトを構築といった、根拠のない提言に騙されないよう注意が必要です。

その大前提のうえで、AIモードを意識して今すぐ実践すべき具体的なアクションを一つご紹介します。

AIによる自社ブランドの評価を確認・修正する

AIが自社のブランド、商品、サービスについて、どのように説明しているのかを調査しましょう。

様々な角度から質問を投げかける

- ブランド名検索:「(自社名)とは?」「(自社名)の評判は?」

- 商品・サービス名検索:「(自社商品名)の使い方」「(自社商品名)の料金プラン」

- 非指名検索:「(業界名) おすすめ 企業」「(解決したい課題) 方法」

AIの回答を分析・記録する

AIの回答内容、引用されている情報源、全体的な論調(ポジティブか、ネガティブか)を詳細に記録します。

情報の不一致や誤りを特定する

もしAIの回答に誤りや古い情報、不利な情報が含まれている場合、その引用元となっているページを特定します。

情報源をコントロールする

自社でコントロール可能な情報(公式サイト、SNS、プレスリリースなど)は、最新かつ正確な情報に更新し、一貫性を持たせます。

これらは、Googleマップの店舗情報を正しく管理すること(MEO対策)と同様に、AIに正確な情報を学習させるための基本的な作業です。

まとめ

Googleの新機能「AIモード」がSEOに与える影響と、今後の対策について解説しました。

AIモードによって検索の9割がゼロクリックで終わる可能性があるという報告は、従来の「検索順位の上昇がクリック増に直結する」という前提が、通用しなくなる未来を示しています。

Googleは将来的に、AIモードを検索のデフォルト機能にしていく可能性があります。その時、これまで追いかけてきた「検索順位」や「トラフィック数」といったKPIの見直しが必要になるかもしれません。

もちろん、この変化はすぐに起こるわけではありません。しかし、この大きな潮流に乗り遅れないために、常に動向を追い続け、思考をアップデートしていく必要があります。