CRO(コンバージョン率最適化)とは?Webマーケティングの重要概念を徹底解説

Webサイトからの問い合わせや売上向上は重要な経営課題です。

その鍵を握るのが「CRO(コンバージョン率最適化)」です。CROとは、サイト内でのユーザー行動を改善することで、購入や問い合わせ、資料請求などのコンバージョンを増やし、売上や利益を向上させる手法です。

本記事では、CROの基本概念から実践的な施策例、初心者でもすぐに導入可能なツール、最新のトレンドまで幅広く網羅し、企業経営者やマーケターが今すぐ始められる具体的な方法を解説します。自社サイトの成果を最大化したい方は、ぜひ最後までご覧ください。

株式会社クロスリスティングでは、NTTグループの一員として、お客様のデジタルマーケティング戦略や運用をトータルで伴走・支援いたします。CROやLPOの実施、施策の効果検証などにお困りの際はお気軽にご相談ください。

⇒ サービス紹介資料のダウンロードはこちら

CRO(コンバージョン率最適化)とは?ランディングページやCTAの最適化、エントリーフォームの改善施策をご紹介。ダウンロードは無料です。⇒ 解説資料のダウンロードはこちら

CRO(コンバージョン率最適化)とは?

CRO(Conversion Rate Optimization=コンバージョン率最適化)とは、Webサイトの訪問者をより高い確率で顧客やリード(見込み客)に転換することを目的とした一連の施策・プロセスです。

具体的には、サイトの構成やコンテンツ、デザイン、ユーザー体験(UX)などを改善することで、購入や問い合わせ、会員登録など「コンバージョン」と呼ばれる目標行動の達成率(コンバージョン率)を向上させます。新規の集客に多大なコストや労力をかけるよりも、現在の訪問者からより多くの成果を得ることができる点がCROの大きな利点です。

CROの目的はシンプルに言えば「同じアクセス数でより多くの成果を上げる」ことです。例えば月間1万PVのサイトでコンバージョン率が1%から2%に改善すれば、コンバージョン数は倍増します。これは中小企業にとっても重要で、広告費や集客コストを増やさなくても売上や問い合わせ数を増やせる可能性があるためです。

またCROの本質はユーザー体験(UX)の改善にあると言われます。ユーザーにとって使いやすく魅力的なサイトにすることで信頼性も向上し、顧客満足度やリピート率の向上にもつながるため、中長期的なビジネス成長に寄与するでしょう。

株式会社クロスリスティングでは、NTTグループの一員として、お客様のデジタルマーケティング戦略や運用をトータルで伴走・支援いたします。CROやLPOの実施、施策の効果検証などにお困りの際はお気軽にご相談ください。

⇒ サービス紹介資料のダウンロードはこちら

CRO(コンバージョン率最適化)とは?ランディングページやCTAの最適化、エントリーフォームの改善施策をご紹介。ダウンロードは無料です。⇒ 解説資料のダウンロードはこちら

そもそもコンバージョン(CV)とは何か?

コンバージョン(CV:Conversion)とは、サイト上でユーザーに達成してもらいたい特定の行動や成果のことです。

Webサイトで一般的なコンバージョンには、例えば「商品の購入」「問い合わせフォーム送信」「資料請求」「メルマガ登録」「会員登録」などがあります。ECサイトであれば購入完了がコンバージョン、サービス業のサイトであれば問い合わせ送信や予約完了がコンバージョンとなります。

一つのサイトで複数種類のコンバージョンを設定することも可能で、例えば通販サイトでは「商品をカートに入れる」「購入完了」の2段階をそれぞれコンバージョンと定義し計測する場合もあります。

そして、コンバージョン達成の割合を示す最重要指標がコンバージョン率(CVR:Conversion Rate)です。計算式は一般に「CVR=(コンバージョン数÷訪問者数×100%」となり、例えば100人訪問して2人が購入すればCVRは2%となります。

また、CROの効果測定や目標管理に使われる主要なKPI(重要業績指標)にはCVR以外にもいくつかあります。代表的なものとして、離脱率(特定のページでサイトから離脱したユーザーの割合)やクリック率(CTAボタンなどがクリックされた割合)などがよく設定されます。

例えば「フォームページの離脱率」「バナーのクリック率」といった指標を追跡することで、どこでユーザーが離脱しているか、どの要素が反応を得ているかを定量的に評価できます。

KPIを設定する際は、できるだけ定量的かつ測定可能な形で数値目標を定めることが重要です。例えば「お問い合わせフォームの送信完了率を現在の5%から7%に改善する」「製品ページからカート投入までのコンバージョン率を○%に引き上げる」など具体的な目標を置くと、施策の成果を客観的に評価しやすくなります。

まず自社にとって何がコンバージョンかを明確に定義し、その上でCVRをはじめ適切なKPIを設定して、現状値と目標値を把握することから始めましょう。

CROとSEOの違い・関係性

Webマーケティングにおいて、CRO(コンバージョン率最適化)とSEO(検索エンジン最適化)は車の両輪のような関係にあります。それぞれ役割は異なりますが、両方をバランスよく最適化することで大きな相乗効果を得られるとされています。

SEOは集客力、CROは接客力

まず役割の違いを簡単に整理すると、SEOは主に「集客力」を高める施策であり、検索エンジン経由でサイトへの訪問者数を増やすことを目的とします。一方でCROは「接客力」を高める施策とも言え、サイトに来た訪問者を逃さずコンバージョンに導くことを目的とします。

どんなにSEOで大量のアクセスを集めても、サイト上でのユーザー体験が悪ければコンバージョンには至らずビジネス成果に結びつきません。逆に、サイトの接客が素晴らしくても訪問者がほとんどいなければ成果は上がりません。

したがってSEO施策によって多くのトラフィックを獲得し、CRO施策によってコンバージョン率を向上させることの両方が重要であり、これらを両立させて初めて真の成果最大化が実現します。

CROの取り組みはSEOにもプラスに働く

さらに、CROの取り組み自体がSEOに好影響を及ぼす場合もあります。Googleなど検索エンジンは近年、サイトのユーザー体験(UX)をランキング評価に考慮している傾向があります(所説ありますし、Googleも曖昧な回答ですが、そのような傾向は確かに存在します)。ページの表示速度やモバイル対応の良し悪し、直帰率や滞在時間などのユーザーエンゲージメント指標も間接的に順位に影響すると言われます。

CROでサイトの使い勝手やコンテンツ内容が向上すれば、訪問者の満足度が上がり、結果として検索順位が上昇するということも起こるでしょう。

例えばCROでページ速度を改善したら離脱率が下がり、自然検索経由の順位も上がった、といったケースです。またコンテンツを充実させユーザーの疑問に答える施策は、そのままSEO的にも質の高いコンテンツ評価につながります。つまり「良いユーザー体験」はSEOとCROの共通のゴールであり、CROに取り組むことは長期的に見てSEO強化にも寄与しうるのです。

集客(SEO)×接客(CRO)の両輪戦略

総じて、Webサイトの成果を最大化するには「集客(SEO)×接客(CRO)」の両輪戦略が不可欠です。一方だけに偏るとボトルネックが生じてしまいます。企業のデジタル戦略でも、SEOでサイトに人を呼び込みつつ、CROで受け皿を最適化することを意識しましょう。

その際、サイト改善の効果が実データ(コンバージョン増)で見えるため、SEO施策のROIも向上します。まさにSEOとCROは表裏一体の関係であり、両者をバランス良く取り組むことでWebマーケティング全体の効率と成果が高まるのです。

株式会社クロスリスティングでは、NTTグループの一員として、お客様のデジタルマーケティング戦略や運用をトータルで伴走・支援いたします。CROやLPOの実施、施策の効果検証などにお困りの際はお気軽にご相談ください。

⇒ サービス紹介資料のダウンロードはこちら

CRO(コンバージョン率最適化)とは?ランディングページやCTAの最適化、エントリーフォームの改善施策をご紹介。ダウンロードは無料です。⇒ 解説資料のダウンロードはこちら

CROの実施プロセス(分析~仮説~テスト~改善のPDCA)

CROを進める基本的なプロセスは、「現状分析」→「課題の仮説立案」→「施策のテスト実行」→「結果の分析・改善」というサイクルを継続することにあります。

これはまさにPDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルを回し続ける取り組みで、CROではこのPDCAを繰り返すことで継続的な最適化を図ります。一度の施策で終わりではなく、長期的に改善を積み重ねていく点に特徴があります。

データ収集と現状分析(Plan)

まずサイトの現状を把握することから始めます。Googleアナリティクスなどのアクセス解析で定量データ(PV数、直帰率、コンバージョン率など)を確認し、どのページで離脱が多いか、どの流入経路のCVRが低いか等を洗い出します。

同時に、必要に応じてアンケートやユーザーインタビュー、ヒートマップ解析などの定性調査も行い、ユーザーの生の声や行動パターンから問題点を探ります。定量データは「数字」でしかないため、その数字の裏にあるユーザー心理や不満を推測するには定性的な観察が不可欠です。

例えば「直帰率が高いページ」が見つかった場合も、単にその数値だけを見るのではなく「なぜユーザーはそこで離脱するのか?」を考えることが重要です。

課題の仮説立案(Plan)

分析結果にもとづき、「どこをどう改善すればコンバージョン率が上がるか」の仮説を立てます。

仮説とは検証可能な具体的な命題で、例として「◯◯ページのCTAボタンの色と文言を変更すればクリック率が上がり、最終的にコンバージョン増につながるだろう」といった形です。複数の課題が見つかった場合は、影響範囲の大きさ(どのくらい多くのユーザーに関わるか)、改善のインパクト(コンバージョンに直結する度合い)、実装の容易さ(工数やコスト)などで優先度を評価するとよいでしょう。

仮説を立てる段階で、後述するKPIもあわせて決めておきます(例:「フォーム入力項目を減らせばCVRが改善する」という仮説に対し、フォーム完了率をKPIに設定するなど)。

施策のテスト実行(Do)

仮説にもとづいた改善施策を実際に試します。

CROでよく用いられるのはABテストで、現在のページ(A案)と改善案(B案)を同時にユーザーに提示してどちらが成果を出すか比較します。テストの種類によっては多変量テスト(複数要素を組み合わせたテスト)やスプリットテスト(全く別URLでの比較)を行うこともあります。

テスト期間中は十分なサンプル数(訪問数・コンバージョン数)が集まるまで実施し、早まって結論を出しすぎないことが重要です。統計的に有意な結果を得るため、必要なサンプルサイズを事前に計算しておくのが理想です。

中小規模サイトではトラフィックが少ないためテストに時間がかかる場合がありますが、その場合は期間を長めにとったり、改善の幅を大きくする(より顕著な差が出る変更にする)などして対応します。

結果の分析と改善実装(Check・Act)

テストが終了したら結果データを分析し、仮説が正しかったか検証します。

期待どおりB案がA案を上回った場合は、その施策を正式にサイト本番に適用します。逆に効果が見られなかった場合は仮説が誤っていた可能性があるので、原因を考えて仮説を修正するか別の施策を検討します。

分析時にはコンバージョン数やCVRといった数値結果だけでなく、ユーザーからのフィードバックや行動ログも参考にすると洞察が深まります。

例えばヒートマップでどこがクリックされていないか、アンケートで何が不満だったかを合わせて見ることで「なぜその施策は効果が出なかったのか」が分かり、次の打ち手を考えやすくなります。

以上のようなPDCAサイクルを継続的に回し続けるのがCROの進め方です。

1回のテストで劇的な成果が出なくても、地道な改善の積み重ねによって半年後・一年後には大きな成果となって現れるケースも少なくありません。特に中小企業の場合、リソースの都合で一度に多くの施策はできないこともありますが、優先度の高い部分から一つずつ検証と改善を繰り返すことが成功への近道です。

CRO施策は長期的な取り組みであることを念頭に置き、継続的にPDCAサイクルを回していきましょう。

CROの主な施策例

CROでは具体的にどのような改善施策が行われるのでしょうか。主な施策の例として、中小企業のサイトでも実践しやすいものをいくつか紹介します。

ABテスト(A/Bテスト)

ABテスト(A/Bテスト)は、2つ以上のバージョンを比較して効果の高い方を検証する方法です。例えばバナー画像を2種類用意してどちらがクリックからコンバージョンに繋がりやすいか試す、といったケースで用いられます。

ABテストはCROの基本手法で、小さな変更でも客観的なデータで優劣を判断できるメリットがあります。注意点としては、テスト期間中は他の要素をできるだけ変えずに実施すること(どの変更が効いたか明確にするため)と、十分なサンプル数を集めて統計的に意味のある結果を得ることです。

LPO(ランディングページ最適化)

ランディングページ(ユーザーが最初に着地する入口ページ)の内容を改善する施策です。広告や検索から来たユーザーが最初に見るページの印象は、その後の行動を大きく左右します。

LPOでは、ページの見出しやビジュアルを魅力的にしたり、訴求メッセージをターゲットに合ったものに変更したり、ページ内の情報構成を整理してユーザーが次のアクションを取りやすくすることを目指します。

例えば商品LPで商品のメリットが一目で分かるようにレイアウトを変える、登録LPで入力フォームがすぐ見えるようにする、といった施策が考えられます。

ランディングページは直帰率が高くなりがちな箇所なので、LPOによって直帰率を下げつつコンバージョン率を上げることがCROの重要ポイントです。

EFO(入力フォーム最適化)

購入フォームや問い合わせフォームなど、入力フォームの離脱を減らすためのフォーム改善施策です。

フォームはコンバージョン直前のステップでありながら、項目が多かったり使いにくかったりすると離脱が発生しやすい箇所です。EFOではユーザーの入力負担やストレスを減らす工夫を行います。

具体的には「入力項目を可能な限り減らす」「入力例やプレースホルダを示す」「自動補完やリアルタイムバリデーションで入力ミスを減らす」などの施策が効果的です。

例えばある有名な事例では、フォームの「会社名」入力欄を削除しただけでコンバージョン率が向上したという報告もあります(必須でない質問を減らすことでユーザーの負担が下がったため)。

EFOによって途中離脱を防ぎ、最後まで完了してもらうことがCROでは重要です。

CTA改善(ボタンや導線の改善)

CTA(Call To Action)とはユーザーに行動を促すボタンやリンクのことです。

CTAボタンのデザインや配置、文言を工夫することでクリック率が上がりコンバージョン増につながります。例えばボタンの色を目立つ色に変える、テキストを「送信」から「無料で相談する」のように具体的メリットが伝わる文言に変更する、ページ内でスクロールしなくてもCTAが見えるように配置を調整する、といった改善が考えられます。

実際、CTAボタンを一目で見つけやすくし、アクション内容を明示したところクリック率が向上した例は多く報告されています。

特にスマートフォンでは画面が小さいため、指でタップしやすい大きさ・位置にCTAを置くこともポイントです。

UI/UX全般の改善

上記以外にも、サイト全体のユーザーインターフェース(UI)やユーザー体験(UX)を向上させる施策がCROには含まれます。

例えばページ表示速度の改善も重要な施策の一つです。ページの読み込みが遅いとユーザーはストレスを感じ離脱してしまうため、画像サイズの圧縮や不要なスクリプト削減などでページスピードを速くすることで離脱を減らせます。

またナビゲーション導線の改善(サイト内検索やメニューを分かりやすくする)、信頼性の向上(お客様の声や認証マークの掲載による安心感アップ)、モバイル最適化(レスポンシブ対応やモバイル固有のUI改善)なども効果的です。要はユーザー視点で見て「使いやすく分かりやすいサイト」にする施策すべてがCROの施策になり得ます。

以上のようにCROの施策は多岐にわたります。

一言で「コンバージョン率を上げる」と言っても、アクセスからコンバージョンに至るまでの各段階(閲覧→興味→行動→完了)でボトルネックを見つけ、それを取り除くような発想で改善策を講じることが大切です。自社サイトの状況に応じて、適切な施策を選択して実施していきましょう。

株式会社クロスリスティングでは、NTTグループの一員として、お客様のデジタルマーケティング戦略や運用をトータルで伴走・支援いたします。CROやLPOの実施、施策の効果検証などにお困りの際はお気軽にご相談ください。

⇒ サービス紹介資料のダウンロードはこちら

CRO(コンバージョン率最適化)とは?ランディングページやCTAの最適化、エントリーフォームの改善施策をご紹介。ダウンロードは無料です。⇒ 解説資料のダウンロードはこちら

CROに使われる代表的なツール

効果的にCROを行うには、データ分析やテストを支援してくれる各種ツールの活用が欠かせません。ここでは中小企業でも導入しやすい代表的なCRO関連ツールを紹介します。

アクセス解析ツール

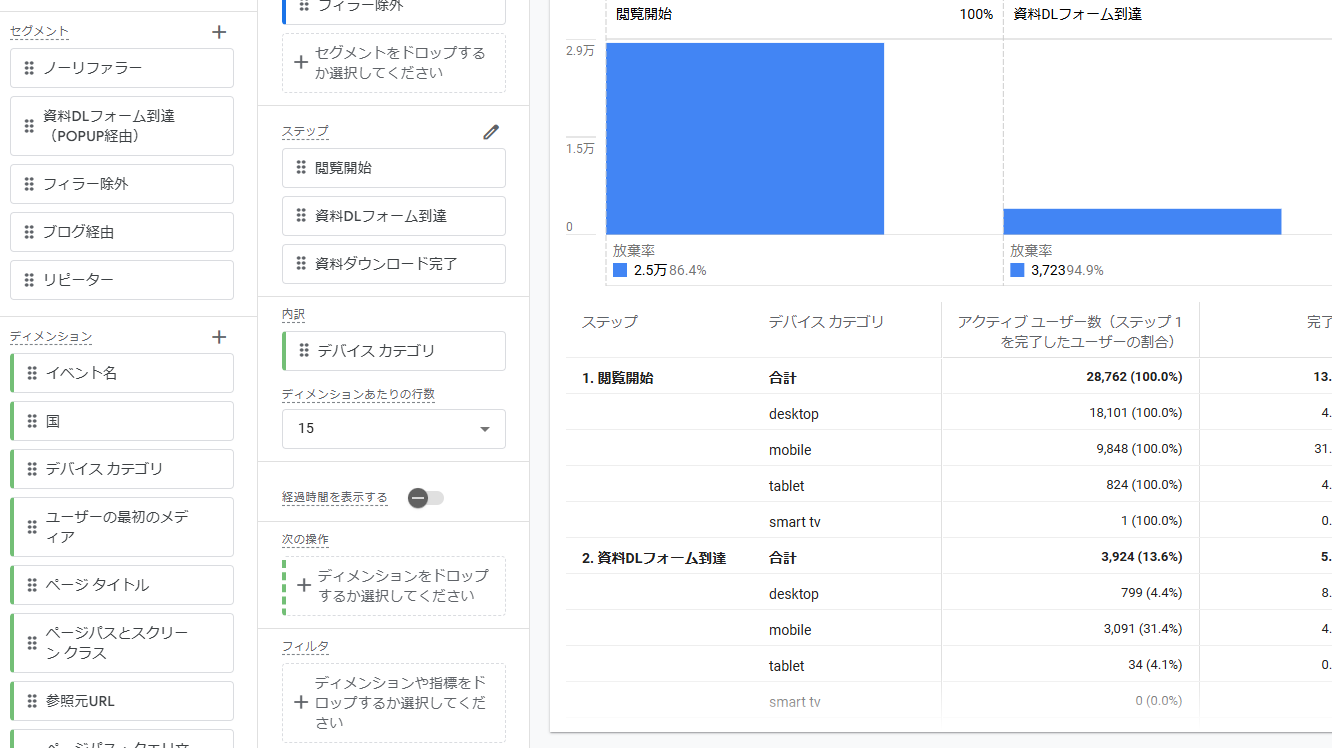

現状分析の基本となるツールです。訪問者数やコンバージョン数、各ページの離脱率などを把握できます。特にGA4(Google Analytics 4)はイベントベースでコンバージョン計測ができ、サイト内のユーザー行動を詳細に追跡するのに有用です。

まずは無料で使えるGoogleアナリティクスを正しく設定し、コンバージョンや目標をトラッキングしましょう。

ヒートマップツール

ヒートマップとは、ページ上でユーザーがどこをクリックしたか、どこまでスクロールしたか、といった行動を色の濃淡で視覚化したものです。

例えばSitestはヒートマップやセッション録画、フォーム分析などの機能を提供する有名なツールで、ユーザーの動きを「まるで隣で見ているかのように」可視化できます。ヒートマップによって、ユーザーがページ内のどの要素に注目し(クリックやタップ)、どこで離脱しているかを直感的に把握でき、仮説検証に役立ちます。

これはサイト上でのクリック箇所を色で示すヒートマップの例です。青い部分はあまりクリックされていない領域を示していて、ユーザーがどの要素をよくクリックしているか、逆に全くクリックされていないエリアはどこかが一目で分かります。ヒートマップはUI上の無駄や改善点を発見する助けとなるでしょう。

ABテストツール

ABテストを手軽に実施できる専用ツールも多数あります。

Optimizely(オプティマイズリー)は世界9,000社以上で導入されている有料のABテスト & パーソナライゼーションプラットフォームで、コード知識がなくても使えるビジュアルエディタを備えています。また統計エンジン「StatsEngine」により、少ないサンプル数でも短期間で精度の高い結果が得られる点が特徴です。

VWO(Visual Website Optimizer)も人気のツールで、サイトにタグを入れるだけで導入でき、ドラッグ&ドロップの直感的なエディタでマーケター自身がテストを運用できます。さらにVWOはヒートマップやセッションリプレイなど分析機能も充実しており、テスト結果の背景にあるユーザー行動も合わせて分析できます。

かつてGoogleが提供していた無料のABテストツールGoogleオプティマイズは手軽さから多くのサイトで使われていましたが、2023年9月30日をもって提供が終了しました。Google Optimize終了後の代替ツールとしては、前述のOptimizelyやVWOのほかAB Tasty(フランス発のツール)、国産ではSiTest(サイテスト)、KARTE Blocks、KAIZEN PLATFORM、Optimize Nextなどが挙げられます。

これらの中にはGoogleアナリティクスと公式連携できるものもあり(Optimizely、AB Tasty、VWOはGoogle公式パートナー)、ノーコードでテスト作成可能なツールも存在します。自社の規模や予算、必要な機能に応じて最適なツールを選びましょう。

その他の補助ツール

上記以外にも、サイト改善に役立つツールとして例えばチャットボット(問い合わせ対応の自動化でユーザー疑問を即解決し離脱を防ぐ)、レコメンドエンジン(ユーザーに関連商品や記事をパーソナライズ表示して興味喚起する)などがあります。

また、近年は後述するAIを活用したツールや、非エンジニアでも使いやすいノーコード型の改善ツールも増えてきています。中小企業では人手が限られるため、これらのツールを上手に使って「自動でできるところは自動化し、人間は戦略とクリエイティブに専念する」ことがポイントです。

CROでよくある課題とその解決策

CROに取り組む際に多くの企業が直面する共通の課題と、その解決のヒントを整理します。中小企業の経営者やマーケティング担当者が陥りがちなポイントをあらかじめ把握しておきましょう。

短期的に結果が出ない・続かない

CROは一回施策を打てば終わり、というものではなく長期的な改善活動です。しかし「すぐ成果が出ない」「何をどこまで続ければいいか分からない」といった声がよく聞かれます。

解決策としては、まず短期・中期・長期の目標を設定し、PDCAサイクルを計画的に回すことが挙げられます。例えば「まず3ヶ月でフォーム完了率+1ptを目標」「半年で主要LPのCVR改善、その後1年で全サイト平均CVR○%に」というように段階目標を立てます。

そして各サイクルの結果を振り返り、改善幅が小さくとも積み上げていく意識をチームで共有します。「CRO施策は長期間にわたってPDCAを回すことで成果が出る」ものだと認識し、腰を据えて取り組むことが成功のカギです。

ユーザー視点の欠如(独りよがりな改善)

施策を検討する際に、つい自社メンバーの感覚で「ここを変えれば良いだろう」と進めてしまい、実はユーザーが求めている改善ではなかった…ということがあります。作り手の意見ばかり重視しても効果的な改善策は生まれにくい、という指摘があります。

解決策は、ユーザー視点に立った分析と思考を徹底することです。サイトの課題仮説を立てる際には、アクセス解析の数字だけでなくユーザーからのフィードバックや問い合わせ内容、営業現場の声なども参考にします。

また必要に応じてユーザビリティテスト等で実際のユーザーの反応を見るのも有効です。「自分たちではなくお客様はどう感じているか?」を常に問い、改善案も可能ならユーザーに評価してもらう(アンケートやABテストで)ことで、独りよがりな施策を避けることができます。社内レビューよりユーザーからの直接の声を重視する文化を醸成しましょう。

誤った指標に注目してしまう

ウェブには様々な指標があるため、コンバージョンに直結しない数字にとらわれすぎるミスも起こりがちです。

例えば「直帰率が高いからとにかく下げよう」と施策をしたが、直帰率は下がったもののコンバージョンには影響がなかった、といった事例です。解決策は、KPIの優先順位を明確にすることです。コンバージョン率や完了率といった最重要指標に影響を与える要因にフォーカスし、周辺の数値は参考程度に留めます。

また、特定の指標改善のための施策を考える際も「それは本当に最終的なコンバージョン増につながるのか?」と自問します。例えば直帰率が高いページでも、そのページがコンバージョンにあまり関係ないなら優先度は低くなります。

常に最終目標との関連性を考慮し、本質的な改善にリソースを集中させましょう。

テストの実施やサイト改修にリソースが割けない

中小企業では専任のWEB担当者やエンジニアがいないことも多く、「やりたい施策はあるが実装できない」「ABテストの設定が難しい」といった壁があります。

これにはいくつか解決アプローチがあります。ひとつは前述のノーコードツールの導入です。予算が許すならOptimizelyやVWO、無料でもHotjarやGoogleタグマネージャーなどを駆使すれば、コード編集せずにできる改善も多くあります。

もうひとつは小さく始めることです。例えばABテストをいきなり全ページでやろうとせず、重要な1ページに絞って手作業でも実施してみる(期間でバージョンを切り替えて結果を比較するなど)方法もあります。

あるいは外部の力を借りるのも選択肢です。Webコンサルタントや制作会社にピンポイントで相談し、実装部分だけ支援してもらうことも検討しましょう。リソース不足は創意工夫で補い、まずはできる範囲から着実に進めることが大切です。

社内の理解・協力不足

CROはサイト改変を伴うため、場合によっては経営層や他部署の理解を得にくいこともあります。

「なぜその変更が必要なのか」「本当に効果があるのか?」と疑問を持たれることもあるでしょう。これへの対処法は、データにもとづいて説明し、小さな成功事例を積み重ねることです。

例えば初歩的な改善でも数字が改善したら、その結果を社内共有してCROの価値を示します。ABテストで得られた知見(ユーザーは〇〇な文言を好む等)はマーケティング全体の財産にもなるため、レポートとして共有すると良いでしょう。定量的な裏付けがあれば、経営者にも「科学的なアプローチでサイトを良くしている」と伝わり、納得感が生まれます。

また、「まずは一部ページで試させてほしい」という形で小規模なテストを許可してもらい、成功したら段階的に適用範囲を広げるといったローリスクな提案も有効です。

社内の協力体制を得るには地道な説得が必要ですが、CROは成果が数字で見える分理解も得やすい取り組みです。粘り強くコミュニケーションを取りましょう。

以上のような課題に直面したら、「ユーザー視点」「データ根拠」「小さく始める」の3点を意識して解決策を考えてみてください。CROはチャレンジの連続ですが、その分改善が実現したときのリターンも大きいものです。不安な点は専門家の知見も活用しつつ、一歩ずつ取り組んでいきましょう。

株式会社クロスリスティングでは、NTTグループの一員として、お客様のデジタルマーケティング戦略や運用をトータルで伴走・支援いたします。CROやLPOの実施、施策の効果検証などにお困りの際はお気軽にご相談ください。

⇒ サービス紹介資料のダウンロードはこちら

CRO(コンバージョン率最適化)とは?ランディングページやCTAの最適化、エントリーフォームの改善施策をご紹介。ダウンロードは無料です。⇒ 解説資料のダウンロードはこちら

CROの最新トレンド

Webの技術環境やユーザー行動は日々変化しており、それに伴ってCRO分野でも新しいトレンドや手法が登場しています。

AI(人工知能)を活用したパーソナライゼーション

AI技術の進歩により、サイトのコンテンツやオファーを個々のユーザーに合わせて最適化するAIパーソナライゼーションが重要なトレンドとして浮上しています。

機械学習アルゴリズムを使ってユーザーの行動データや属性データを分析し、そのユーザーに最も響きそうなコンテンツをリアルタイムで出し分けることが可能になっています。

例えばECサイトでユーザーの閲覧履歴に応じておすすめ商品を動的に表示したり、再訪ユーザーには以前カートに入れた商品の特別割引を提示する、といった高度な施策がAIにより実現できます。このレベルのカスタマイズされた体験はユーザー満足度を高めるだけでなく、コンバージョン率の向上と顧客ロイヤルティの増加をもたらします。

実際に、大規模ECではAIレコメンドにより売上が伸びた例や、BtoBサイトで訪問者の業種に応じたケーススタディを自動表示して問い合わせ率が上がった例などが出てきています。

ノーコード型のCROツールの普及

従来、サイトの改善やABテストを行うにはHTML/CSSやプログラミングの知識が多少なりとも必要でした。しかし最近ではノーコード(No-Code)で利用できるツールが充実し、エンジニアがいなくてもマーケティング担当者自身でサイト改善やテストができるようになってきています。

例えば前述のOptimizelyやVWOはドラッグ&ドロップでページ編集や要素差し替えが可能ですし、国産の一部ツールでも管理画面上の操作だけでポップアップを出したりフォームを改良したりできます。

また、2023年に終了したGoogle Optimizeの代替ツールとして注目されたOptimize Nextは、Google Optimizeユーザーが違和感なく移行できるようシンプルなUIを追求しており、専門知識不要でABテストを実施できます。

ノーコード化のメリットは、施策のスピードアップと人材不足の補完です。中小企業ではエンジニアリソースが限られるため、マーケター主導で素早く改善を試せるノーコードツールは今後ますます活用が進むでしょう。

モバイル最適化の重要性増加

スマートフォンからのアクセスが全体の過半を占める現在、モバイルでのユーザー体験を最適化することはCROにおいて必須のテーマです。一般にモバイルのCVRはPCより低めと言われており、ここを改善する余地は多くのサイトにあります。

最新のトレンドとしては、モバイル特有のUI改善(例:親指操作を考慮した配置、フォーム入力時のキーボードタイプ自動切替など)や、AMPやPWAといった高速表示技術の活用、モバイルでのUX簡素化(必要最低限の情報のみ提示して段階的に深める)などが挙げられます。

またモバイルファースト分析といって、Googleアナリティクス等でもPCとモバイルのユーザー行動を分けて分析し、デバイス毎にボトルネックを洗い出す手法も重視されています。

まずはモバイルの表示速度チェックやフォームの使い勝手チェックを行い、スマホユーザーがスムーズにコンバージョンできる環境づくりを進めましょう。

以上のように、CROも時代とともに進化しています。特にAIの活用による自動化・高度化と、ノーコードツールによる民主化(誰でも実践可能化)は今後の中小企業にとって大きな追い風となるでしょう。最新トレンドを押さえつつも、根本にある「ユーザーを理解しベストな体験を提供する」という軸はブレないよう、適切に取り入れていくことが大切です。

まとめ

以上、CROの基本から具体的な施策、最新動向まで包括的に解説しました。

企業の経営者やマーケ担当の方にとって、自社サイトのCRO改善は売上アップや顧客獲得に直結する重要なテーマです。最初は手探りでも、本記事で紹介したポイントや事例を参考に少しずつ実践してみてください。

ユーザー視点を大切にデータと向き合えば、必ず改善の糸口が見つかり成果につながります。CROへの継続的な取り組みが、皆様のビジネス成長を後押しすることを願っています。

以下のお役立ち資料も合わせてご覧いただくと、より理解が深まります。

また、株式会社クロスリスティングでは、NTTグループの一員として、お客様のデジタルマーケティング戦略や運用をトータルで伴走・支援いたします。CROやLPOの実施、施策の効果検証などにお困りの際はお気軽にご相談ください。

⇒ サービス紹介資料のダウンロードはこちら